Перейти к:

Диспансерное наблюдение пациентов с бронхоэктазами врачом-терапевтом в первичном звене здравоохранения. Методические рекомендации

https://doi.org/10.15829/3034-4123-2024-27

EDN: QTFHET

Аннотация

Наблюдение пациентов с бронхоэктазами на различных возрастных этапах показывает, что даже при благоприятном течении заболевания, отчетливом клиническом улучшении, морфологические изменения в легких не подвергаются обратному развитию, являются основой для обострений и хронизации воспалительного процесса в бронхолегочной системе. Диспансерное наблюдение является главным подходом к профилактике и ранней диагностике обострений, осложнений и прогрессирования заболевания, осуществления медицинской реабилитации. Методические рекомендации содержат описание алгоритма диспансерного приема врачом-терапевтом пациентов с бронхоэктазами и вспомогательные материалы.

Методические рекомендации предназначены для врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-терапевтов участковых цеховых врачебных участков, медицинских сестер, работающих с указанными врачами, фельдшеров медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи, в том числе по проведению диспансерного наблюдения, врачей-пульмонологов и других врачей-специалистов, участвующих в ведении пациентов с бронхоэктазами, для руководителей медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Ключевые слова

Для цитирования:

Драпкина ОМ, Авдеев СН, Смирнова МИ, Крякова МЮ, Шепель РН, Никитина ЛЮ, Дроздова ЛЮ, Ипатов ПВ, Калинина АМ, Чикина СЮ. Диспансерное наблюдение пациентов с бронхоэктазами врачом-терапевтом в первичном звене здравоохранения. Методические рекомендации. Первичная медико-санитарная помощь. 2024;1(2):53-78. https://doi.org/10.15829/3034-4123-2024-27. EDN: QTFHET

For citation:

Drapkina OM, Avdeev SN, Smirnova MI, Kryakova MY, Shepel RN, Nikitina LY, Drozdova LY, Ipatov PV, Kalinina AM, Chikina SY. Outpatient follow-up of patients with bronchiectasis by a primary care physician. Guidelines. Primary Health Care (Russian Federation). 2024;1(2):53-78. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/3034-4123-2024-27. EDN: QTFHET

В настоящее время все чаще удается установить причину бронхоэктазов (БЭ) (Приложение 1), в связи с чем термин "бронхоэктатическая болезнь" в клинической практике практически не используется.

БЭ — приобретенное или врожденное хроническое необратимое изменение (расширение, деформация) бронхов, сопровождающееся их функциональной неполноценностью, включая нарушение дренажной функции, и хроническим гнойно-воспалительным процессом в бронхиальном дереве, перибронхиальном пространстве с развитием осложнений [1-4].

Особенности кодирования по МКБ-10 1:

J47 — бронхоэктазия,

Q33.4 — врожденная бронхоэктазия.

К осложнениям БЭ относят бронхопневмонию, обтурацию просвета бронха пробкой слизи, цирроз паренхимы легкого, ателектаз, эмфизему, дыхательную и сердечную недостаточность, легочное кровотечение, амилоидоз [1-4].

Распространенность БЭ в популяции точно неизвестна [1-4]. Ориентируются на распространенность заболеваний, являющихся причиной БЭ (Приложение 1) [1-6]. По данным форм федерального статистического наблюдения № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации" за 2023 г. общая заболеваемость БЭ (J47) взрослого населения (18 лет и старше) в Российской Федерации составила 19,7 на 100 тыс. населения, первичная — 2,6 на 100 тыс. населения; за 2021-2023 гг. отмечается увеличение числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением (ДН) c этой нозологией: 16 959 — в 2021 г., 17 284 — в 2022 г., 17 908 — в 2023 г. (темп прироста показателя в 2023 г. относительно 2021 г. составил 5,6%). Среднерегиональный стандартизованный коэффициент смертности от БЭ (J47) за 2020-2022 гг. в Российской Федерации составил 0,10±0,13 на 100 тыс. населения [7].

БЭ рассматривают как проявление ряда заболеваний и выделяют 2 большие группы: связанные с муковисцидозом и несвязанные с муковисцидозом [1-6]. До введения массовой вакцинации наиболее частыми причинами, вызывающими и поддерживающими воспаление в бронхах, были коклюш и коревая пневмония. Среди вирусных заболеваний лидируют аденовирусная инфекция и грипп, особенно осложнившиеся пневмонией; в последние годы к ним присоединилась новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 2. Отдельно рассматривают дилатацию бронхов, носящую преходящий характер, развивающуюся вследствие адаптации бронхов при спортивных физических нагрузках, использовании больших доз бронходилататоров и других причин, что не относят к БЭ [5][6].

Основными возбудителями обострения при БЭ являются Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa; реже — Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus [1][5].

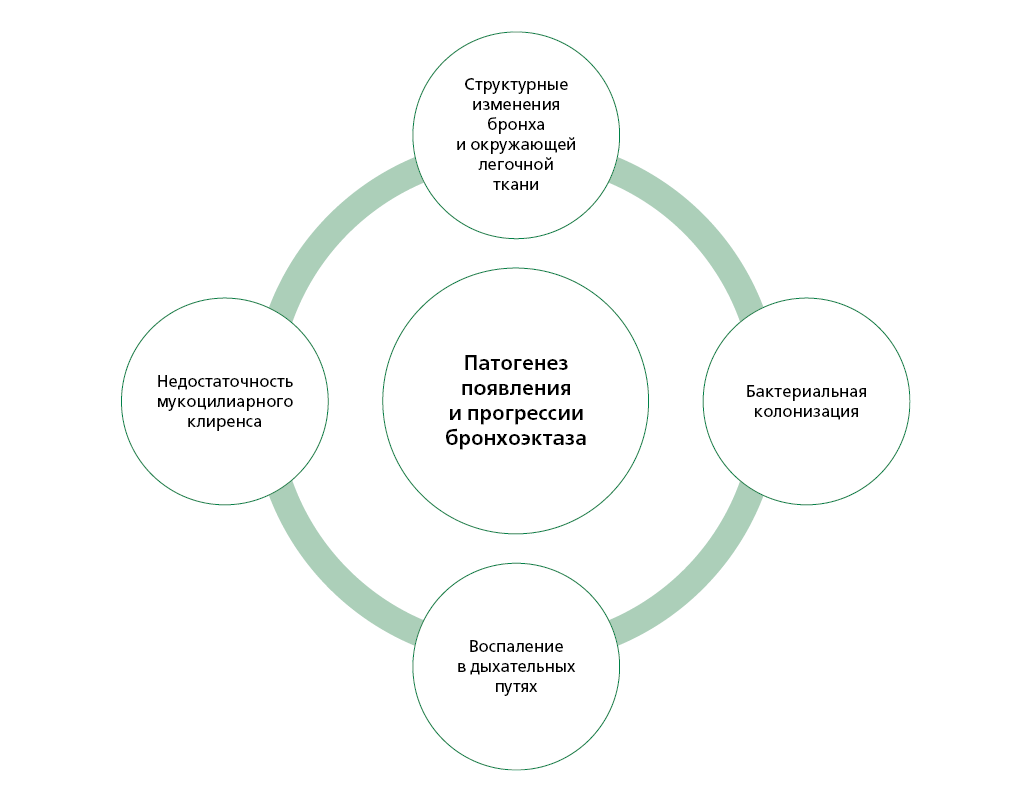

В основе патологии при БЭ лежит несколько механизмов, которые приводят к развитию тракционных и дилатационных БЭ. Центральная роль отводится теории "порочного круга" воспалительного процесса, предложенной Cole PJ в 1986 г. [1][2][4]. Основные компоненты патогенеза БЭ ("порочный круг" воспаления) представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Патогенез БЭ ("порочный круг" воспаления по Cole PJ, 1986).

БЭ как результат деструкции и ремоделирования бронхиальной стенки вследствие воспаления обусловлены, в первую очередь, повреждением эпителия бронхов бактериальными токсинами, a затем — медиаторами воспаления, которые высвобождаются преимущественно из нейтрофилов, что ведет к нарушению физиологических защитных механизмов, главным образом — восходящего тока слизи (респираторного секрета). В результате в бронхах создаются благоприятные условия для размножения бактерий и возникает порочный круг: воспаление — повреждение эпителия — нарушение восходящего тока слизи — инфицирование — воспаление [1][2][4].

Значительную роль в поддержании воспаления, обострениях играют такие факторы риска, как респираторные инфекции, курение, алкоголизм, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, нарушения вентиляции легких (ожирение, парезы, параличи, нарушения дыхания во сне и др.), патология ЛОР-органов и органов полости рта, декомпенсированная сердечная недостаточность, некорригируемые первичные и вторичные иммунодефициты [1][2].

При лечении БЭ предпочтение отдается консервативным методам, которые направлены на восстановление бронхиальной проходимости, улучшение бронхиального клиренса и подавление инфекции (Приложение 2).

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим проведение ДН пациентов с БЭ, является Порядок проведения ДН за взрослыми 3.

Основными источниками информации о клинических аспектах проведения консервативного лечения и ДН пациентов с БЭ являются "Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации. Национальное руководство 2022" [8], "Коморбидность пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями в практике врача-терапевта. Евразийское руководство" [9], рекомендации Европейского респираторного общества [2], Руководство Британского торакального общества [10], а также методические рекомендации Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний "Диспансерное наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития" 4.

Алгоритм диспансерного приема (осмотра, консультации) пациента с БЭ врачом-терапевтом 5 представлен в таблице 1 и Приложении 3.

При отдельных заболеваниях, характеризующихся БЭ, например, муковисцидозе, при проведении ДН руководствуются соответствующими нормативными правовыми актами и клиническими рекомендациями.

Таблица 1

Алгоритм диспансерного приема (осмотра, консультации) пациента с БЭ врачом-терапевтом

|

Заболевание в соответствии с клинической классификацией (код МКБ-10) |

Регулярность (периодичность) диспансерных приемов |

Рекомендуемые вмешательства и методы обследования во время диспансерного приема пациента врачом-терапевтом |

|

1 |

2 |

3 |

|

Заболевание в соответствии с клинической классификацией (код МКБ-10) |

Регулярность (периодичность) диспансерных приемов |

Рекомендуемые вмешательства и методы обследования во время диспансерного приема пациента врачом-терапевтом |

|

1 |

2 |

3 |

|

J47 Бронхоэктазия |

Первое посещение — установление ДН; далее — не реже 1-3 раз в год, по медицинским показаниям — чаще 6 Длительность наблюдения пожизненная Примечание. Рекомендуемая периодичность: — 1 раз в год при неосложненном течении БЭ, отсутствии обострений не менее 2-х лет подряд и хорошем бронхиальном клиренсе; — 1 раз в 6 мес. при неосложненном течении БЭ, редких и нетяжелых обострениях и хорошем бронхиальном клиренсе; — 1 раз в 4 мес. или чаще при осложненном течении БЭ или тяжелом обострении в течение ближайших 12 мес., или инфицированных БЭ, или плохом бронхиальном клиренсе |

Сбор жалоб с оценкой динамики: • кашель; • изменение объема, цвета, запаха мокроты; • кровохарканье; • боль в грудной клетке; • появление или усиление одышки (оценка выраженности одышки — Приложение 4); • повышения температуры; • боли в суставах; • отеки. Примечание. Наиболее частыми симптомами БЭ являются кашель (преимущественно в первой половине дня и особенно при принятии определенных положений тела, когда улучшается дренаж пораженного бронха/-ов), продукция мокроты (количество и характер которой могут меняться в зависимости от фазы воспалительного процесса), одышка, нередко встречаются риносинуситы, слабость, кровохарканье, боли в грудной клетке и ломящие боли в конечностях (синдром гипертрофической остеоартропатии Мари-Бамбергера). Обострение у пациентов с БЭ диагностируют на основании ухудшения в течение 48 ч 3-х или более ключевых симптомов: 1) кашель; 2) объем и/или качество мокроты; 3) гнойность мокроты; 4) одышка и/или непереносимость физической нагрузки; 5) усталость и/или общее недомогание; 6) кровохарканье. Выявление обострения требует соответствующих изменений в лечении. Сбор анамнеза: • уточнение наследственного анамнеза и характеристик причин(-ы) БЭ (Приложение 1); • точная оценка частоты и тяжести обострений БЭ за предшествующий год; • анализ динамики симптомов болезни и осложнений за весь период (от появления БЭ), а также от предыдущего осмотра; • уточнение наличия сопутствующих заболеваний и их контроля (сахарный диабет, хроническая болезнь почек, цереброваскулярная болезнь, заболевания периферических сосудов, остеоартрит, остеопороз, ишемическая болезнь сердца, ХСН, фибрилляция предсердий, онкологические заболевания, тревога и депрессия); • регистрация сведений о проводимой/проведенной медикаментозной и немедикаментозной терапии БЭ и сопутствующих заболеваний: ○ наименования, дозы и длительность приема каждого препарата; ○ оценка совместимости препаратов; ○ лечебная физическая культура, кинезитерапия, постуральный дренаж, дыхательная гимнастика (должны применяться 1-2 раза в день ежедневно, включая период ремиссии БЭ, для обеспечения хорошего бронхиального клиренса); ○ применение аппаратов для отведения мокроты из легких (Приложение 2), дренажного массажа; ○ анализ приверженности к проводимому медикаментозному и немедикаментозному лечению; ○ оценка эффективности медикаментозной и немедикаментозной терапии; ○ выяснение причин невыполнения ранее назначенного лечения (при необходимости); ○ уточнение общего аллергологического анамнеза и сведений о непереносимости лекарственных веществ, процедур. |

|

Физикальное обследование: • визуальный осмотр, оценка физического состояния, кожных покровов (обратить внимание на наличие/отсутствие цианоза, гиперемии, бледности и других изменений кожных покровов, отеков, нарушений экскурсии грудной клетки, форму грудной клетки, деформацию и асимметрию грудной клетки, состояние межреберных промежутков (втянуты, расширены), изменения концевых фаланг пальцев рук по типу "барабанных палочек" и/или ногтей по типу "часовых стекол", характер участия живота в акте дыхания, сохранность носового дыхания); • осмотр верхних дыхательных путей и зева, полости рта; • пальпация лимфатических узлов; • пальпация, перкуссия и аускультация грудной клетки (перкуторно над легкими могут определяться коробочный звук и/или участки притупления звука, ограничение экскурсии легкого; аускультативно могут определяться стабильные локализованные влажные или сухие, в том числе трескучие, хрипы, дыхание может иметь амфорический характер); • перкуссия и аускультация области сердца; • перкуссия, пальпация живота, печени, селезенки; • подсчет частоты дыхательных движений и ЧСС. Примечание. В случае присоединения легочно-сердечной недостаточности могут определяться влажные хрипы в нижних отделах обоих легких, признаки гидроторакса, увеличение печени, отеки нижних конечностей, асцит, осиплость голоса. Оценка ФР обострений БЭ, персистирующей инфекции дыхательных путей, осложнений, прогностически неблагоприятных сопутствующих заболеваний, анализ динамики ФР и тактика врача: • курение Рекомендовать отказ от курения, включая пассивное; разъяснить последствия курения табака и электронных средств доставки никотина, виды лечебно-профилактических мероприятий по отказу от курения; при наличии показаний направить в кабинет медицинской помощи по отказу от табака и никотина. • плохой бронхиальный клиренс Для обеспечения хорошего бронхиального клиренса всем пациентам рекомендовать ежедневные занятия лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, кинезитерапия, элементы постурального дренажа БЭ, другие "дренирующие" упражнения, по показаниям — применение дыхательных тренажеров (например, типа флаттер), вибрационных жилетов, откашливателей (Приложение 2). • низкая физическая активность (гиподинамия) Всем пациентам с целью укрепления общего иммунного статуса рекомендуются регулярные дозированные физические нагрузки легкой или средней интенсивности в тренирующем режиме, подобранные индивидуально. • профессионально-производственные факторы и факторы окружающей среды внутри и вне помещений (запыленность, загазованность, плесень и др.) Рекомендовать применение средств индивидуальной защиты, санитарно-гигиенические и другие мероприятия. • злоупотребление алкоголем (снижение общего иммунитета, риск регургитации, рвоты, аспирации, микроаспираций) Рекомендовать избегать избыточного (пагубного) употребления алкоголя, при необходимости — лечение. • госпитализация по любой причине (риск присоединения нозокомиальной инфекции) Тщательно оценивать показания к госпитализации; разъяснить пациенту важность госпитализации только при определенных показаниях; если в предшествующие месяцы была госпитализация (по любой причине), учесть вероятность нозокомиальных возбудителей последующих обострений или плохого контроля БЭ. |

||

|

• отсутствие вакцинации против респираторных инфекций Направление на вакцинацию7 (Приложение 5); рекомендовать ограничение контактов с больными острыми и хроническими инфекциями дыхательных путей, использование средств индивидуальной защиты, других мероприятий, особенно в периоды эпидемий респираторных инфекций. • заболевания верхних дыхательных путей и полости рта (ринит, синусит, тонзиллит, пародонтоз и др.; риск микроаспираций) Лечение или направление к врачам-специалистам. • ГЭРБ (риск микроаспираций) Профилактика, лечение, направление к врачу-гастроэнтерологу. • ожирение или дефицит массы тела, или кахексия (гиповентиляция, снижение иммунитета) Лечение, подбор пищевого рациона, при белковой недостаточности и кахексии — нутритивная поддержка. • нарушения дыхания во сне (ОАС, парезы/параличи и др.) Респираторная поддержка по показаниям. • плохой контроль сердечно-сосудистых заболеваний (например, проявления ХСН с застоем по малому кругу кровообращения у пациентов с артериальной гипертензией 8 могут спровоцировать обострение БЭ) Достигать целевых уровней контролируемых показателей здоровья (клинического и амбулаторного АД, ЧСС, компенсации ХСН [11, 12]); определять индивидуальный сердечно-сосудистый риск (Приложение 6). Инструментальные обследования (сравнение показателей с нормой и/или целевым уровнем, анализ динамики): • измерение роста, веса, расчет индекса массы тела; • измерение АД; • термометрия; • пульсоксиметрия — не реже 1-3 раз в год (в соответствии с периодичностью диспансерных приемов); • спирометрия с тестом на обратимость бронхиальной обструкции (сальбутамол 400 мкг) — не реже 1-3 раз в год (в соответствии с периодичностью диспансерных приемов) 9; При наличии показаний (сравнение результатов с предыдущими): • КТ ОГК; • КТ-ангиография ОГК (при упорном кровохарканье, других показаниях); • электрокардиография; • эхокардиография; • бронхоскопия (по показаниям дополняется забором биологического материала для проведения цитологических, микробиологических или гистологических исследований). Функциональные пробы (сравнение показателей с данными предыдущего теста): • тест с 6-минутной ходьбой (Приложение 7) Первым признаком появления дыхательной недостаточности может быть десатурация — снижение SрО2 при ходьбе на 4-5٪ по сравнению с исходным значением в покое до начала ходьбы; в таких случаях следует проводить дифференциальную диагностику с анемиями, сердечной недостаточностью и другими причинами, учитывать вероятность сочетания нескольких причин дыхательной недостаточности. |

||

|

Лабораторные исследования (сравнение показателей с нормой и/или целевым уровнем, анализ динамики): При наличии показаний: • общий анализ мокроты; • микроскопическое исследование мокроты; • микробиологическое исследование мокроты, в том числе на грибы, с определением чувствительности к антибиотикам (1 раз в год или чаще); • клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой; • общий анализ мочи; • биохимическое исследование крови: общий белок, С-реактивный белок, железо, глюкоза, креатинин, аланинаминотрансфераза, аспартанаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, билирубин общий, общий холестерин; • анализ крови на электролиты (калий, натрий, хлор). Консультации врачей-специалистов (в том числе с применением телемедицинских технологий 10): При наличии показаний: • врач-пульмонолог; • врач-фтизиатр; • врач-хирург, врач-торакальный хирург; • врач-аллерголог-иммунолог (иммунодефицитные состояния, аллергические заболевания); • врач-оториноларинголог; • врач-гастроэнтеролог (профилактика/лечение ГЭРБ, заболеваний, повышающих внутрибрюшное давление (обычно, ведущих к запорам, метеоризму), и др.); • врач-невролог (ночная гиповентиляция, ОАС, др. причины); • врач-психиатр, врач-психотерапевт (тяжелое течение БЭ, др. причины); • врач-диетолог (нарушения нутритивного статуса); • врач-стоматолог и другие врачи-специалисты. Оценка достижения целевых показателей здоровья: • отсутствие обострений, уменьшение частоты и тяжести обострений в течение года; • сохранение прежних уровней SрO2 или увеличение показателя; • ФВД: ОФВ1, ФЖЕЛ исходно и после ингаляции бронхолитика, коэффициент бронходилатации в пределах должных или ранее регистрированных значений, или физиологическое снижение ОФВ1 и/или ФЖЕЛ, или улучшение показателей ФВД. Краткое профилактическое консультирование (при наличии ФР) включает обсуждение всех индивидуальных ФР (см. выше), рекомендации по профилактике модифицируемых ФР, психоэмоционального стресса, что важно для всех пациентов, особенно с отягощенным наследственным анамнезом. Назначение или корректировка немедикаментозной и медикаментозной терапии: • поддержание хорошего бронхиального клиренса; • коррекция дыхательной недостаточности; • лечение сопутствующих заболеваний с учетом совместимости препаратов (Приложение 2); • оформление и выдача рецептов. |

||

|

Определение наличия показаний для направления на госпитализацию (Приложение 8). Определение наличия показаний для направления в отделение (кабинет) медицинской реабилитации/на консультацию к врачу по физической и реабилитационной медицине (врачу по медицинской реабилитации). Определение наличия показаний и отсутствия противопоказаний для направления на санаторно-курортное лечение (Приложение 9). Информирование пациента о результатах проведенного диспансерного приема (осмотра, консультации): • информирование о течении болезни по данным объективной оценки; • выдача рекомендаций, информирование о целевых уровнях показателей здоровья; • направление пациента с наличием ФР хронических неинфекционных заболеваний в отделение/кабинет медицинской профилактики или центр здоровья для проведения углубленного профилактического консультирования с целью коррекции ФР; • информирование о необходимости регулярного динамического диспансерного наблюдения; • информирование о необходимости прохождения диспансеризации и ежегодно профилактического медицинского осмотра11; • информирование о дате следующей явки. Направление на вакцинацию (Приложение 5): • против гриппа ежегодно в августе-сентябре; • против пневмококковой инфекции в соответствии с иммунным статусом пациента; • против других инфекционных заболеваний12; • проверка/составление индивидуального плана вакцинопрофилактики. Оформление медицинской документации, в том числе: • формы №025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях", • формы №030/у "Контрольная карта диспансерного наблюдения"13; • формы №057/у-04 "Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию"14 (при необходимости). |

Сокращения: АД — артериальное давление, БЭ — бронхоэктаз, ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ДН — диспансерное наблюдение, КТ — компьютерная томография, МКБ-10 — Международная классификация болезней, ОАС — обструктивное апноэ сна, ОГК — органы грудной клетки, ОФВ1 — объем форсированного выдоха за 1-ю секунду, ФВД — функция внешнего дыхания, ФЖЕЛ — форсированная жизненная емкость легких, ФР — фактор риска, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ЧСС — частота сердечных сокращений, SaО2 — насыщение гемоглобина крови кислородом.

Приложение 1. Этиологические факторы бронхоэктазов у взрослых

|

№ п/п |

Этиологическая классификация БЭ |

Причины |

|

1. |

Постинфекционные/ инфекционные БЭ |

• бактериальная инфекция (например, Pseudomonas, Haemophillus, Bordetella); • вирусная инфекция (например, грипп, корь, аденовирусная инфекция, COVID-19, вирус иммунодефицита человека; • туберкулез; • нетурберкулезный микобактериоз; • грибковая инфекция (аллергический бронхолегочный аспергиллез, хронический легочный аспергиллез) |

|

2. |

БЭ при хронических неинфекционных заболеваниях легких |

• хронический бронхит; • ХОБЛ; • бронхиальная астма; • интерстициальные заболевания легких |

|

3. |

БЭ при врожденных заболеваниях |

• первичная цилиарная дискинезия; • синдром Картагенера; • муковисцидоз (кистозный фиброз); • синдром Марфана, Элерса-Данлоса; • синдром Вильямса-Кэмпбелла; • синдром Мунье-Куна; • синдром Юнга; • дефицит альфа1-антитрипсина и др. |

|

4. |

БЭ при иммунодефицитах |

• общий вариабельный иммунодефицит; • агаммаглобулинемия, гипогаммаглобулинемия; • хроническая гранулематозная болезнь; • синдром Джоба и другие первичные иммунодефициты; • вторичный иммунодефицит при онкогематологических заболеваниях, лекарственной иммуносупрессии, после трансплантации костного мозга |

|

5. |

БЭ при системных воспалительных заболеваниях |

• ревматоидный артрит; • системная красная волчанка; • болезнь Крона; • синдром желтых ногтей; • саркоидоз; • рецидивирующий полихондрит и др. |

|

6. |

БЭ вследствие физического или химического повреждения стенки бронха |

• ингаляционное воздействие химических веществ; • аспирационное (ГЭРБ, нервно-мышечные заболевания и др.); • радиационное |

|

7. |

БЭ вследствие обструкции бронха |

• внутри просвета дыхательных путей (например, инородное тело); • интрамуральная (например, гиперплазия хрящевых колец, опухоль); • извне (например, туберкулез лимфатических узлов) |

|

8. |

Идиопатические БЭ |

• не установлены |

Сокращения: БЭ — бронхоэктаз, ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких.

Приложение 2. Справочные материалы о лечении пациентов с бронхоэктазами 15

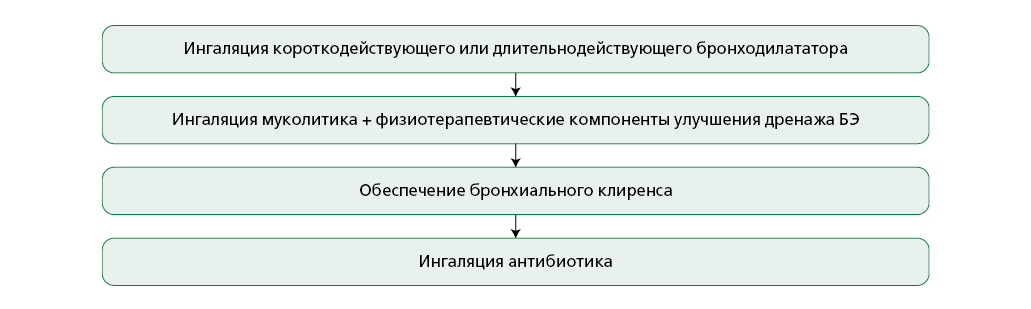

Лечение может зависеть от этиологии БЭ, фазы течения заболевания, приведшего к БЭ, которая имеется у пациента на момент оценки его состояния, совокупности клинических признаков болезни и носит консервативный характер. Можно выделить лечение обострения заболевания, лечение доказанной хронической инфекции БЭ, симптоматическую терапию (муколитическая, бронхолитическая и др.). Основу терапии составляют принципы лечения причинного заболевания — хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких, первичного иммунодефицита, системного заболевания соединительной ткани или другого (Приложение 1). Независимо от этиологии и фазы течения заболевания лечение всегда должно включать обеспечение дренажа БЭ и бронхиального клиренса, контроль факторов риска. Алгоритм лечения опирается на патогенез — концепцию "порочного круга" и представлен на рисунке 2 [1][2][4].

Рис. 2. Лечение БЭ (адаптировано из рекомендаций Европейского респираторного общества, 2017 [2]).

Примечание: * — курение, злоупотребление алкоголем, профессионально-производственные факторы, другие вредные ингаляционные факторы, плесень в жилище и на работе, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический риносинусит, заболевания полости рта и зубов, ожирение, кахексия, нарушение дыхания во сне (гиповентиляция, обструктивное апноэ сна), заболевания диафрагмы, неврологические заболевания, препятствующие нормальной экспекторации мокроты, обеспечению мукоциалиарного клиренса, легочной вентиляции; когнитивные нарушения.

Сокращение: АМТ — антимикробная терапия, ФР — факторы риска.

Антимикробные препараты (АМП) при обострении у пациентов с БЭ назначают на 14 дней, продолжительность приема может быть изменена в зависимости от степени тяжести обострения, стадии основного заболевания и других факторов.

Принципы антимикробной терапии:

— при появлении инфекции P. aeruginosa следует проводить эрадикационную терапию (эрадикационная терапия при появлении вне обострения БЭ несинегнойной инфекции не требуется);

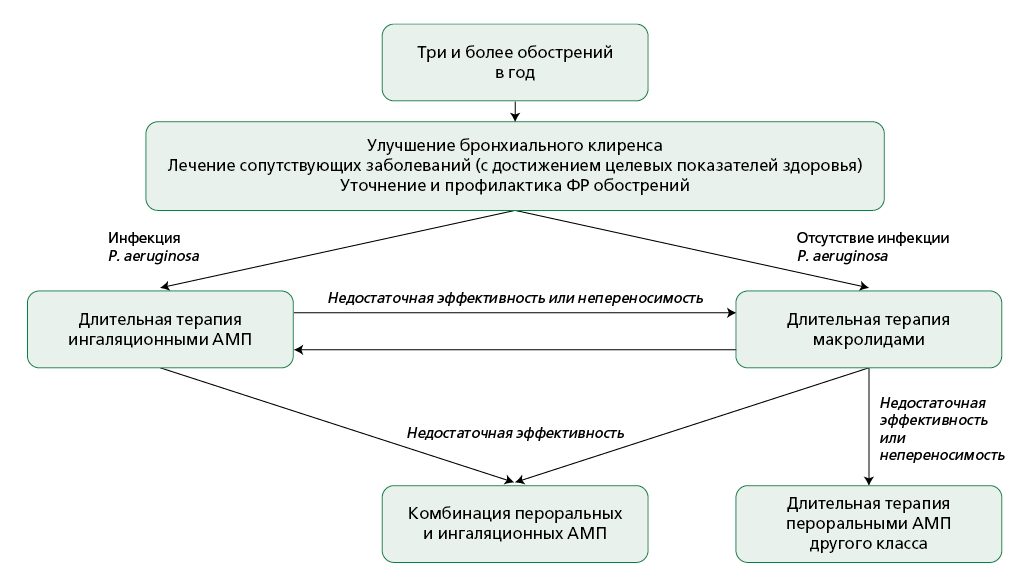

— длительная терапия АМП 3 и более мес. может применяться у пациентов, которые переносят 3 и более обострений в год;

— длительная терапия ингаляционными АМП может назначаться при хронической инфекции P. aeruginosa;

— терапия макролидами (азитромицин, эритромицин) может назначаться при хронической инфекции P. aeruginosa, если ингаляционные АМП противопоказаны, плохо переносятся или недоступны, а также в дополнение или вместо ингаляционных АМП может назначаться при хронической инфекции P. aeruginosa и высокой частоте обострений, несмотря на терапию ингаляционными АМП;

— длительная терапия макролидами (азитромицин, эритромицин) может назначаться неинфицированным P. aeruginosa;

— макролиды в качестве препаратов, подавляющих нейтрофильное воспаление, могут назначаться при устойчивых к ним возбудителях;

— длительная терапия пероральными АМП может назначаться неинфицированным P. aeruginosa при противопоказаниях к терапии макролидами (выбор конкретного АМП зависит от чувствительности микроорганизмов и переносимости пациентом);

— длительная терапия ингаляционными АМП может назначаться неинфицированным P. aeruginosa при противопоказаниях, непереносимости или неэффективности профилактических курсов пероральных АМП, такие АМП должны назначаться с учетом чувствительности микроорганизма [1][2].

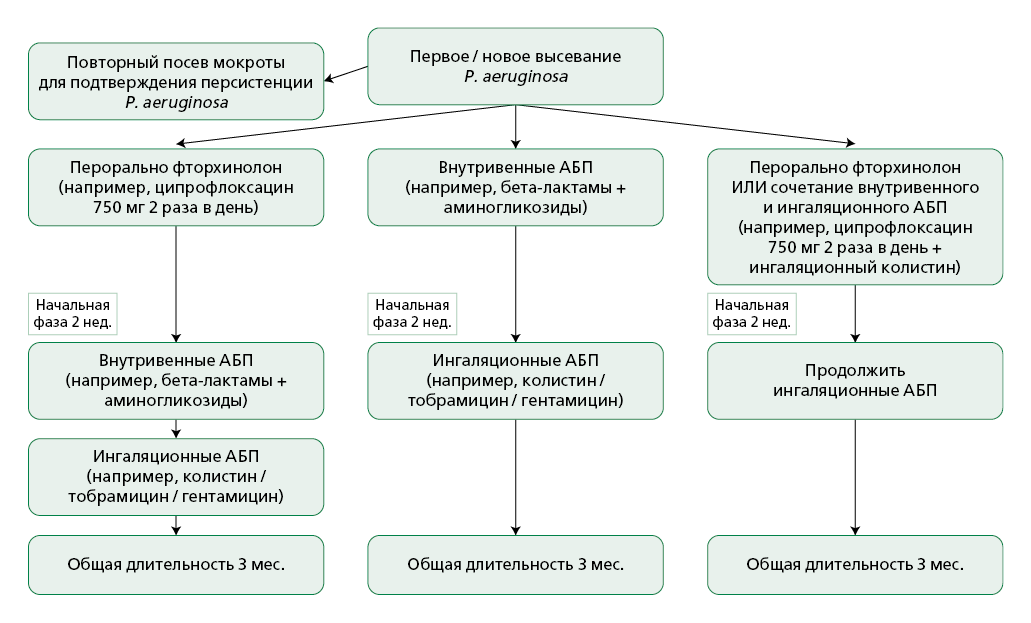

Возможные пути эрадикации P. aeruginosa представлены на рисунке 3. После каждого шага рекомендуется исследование мокроты на P. aeruginosa и при сохранении инфицирования — переход к следующему шагу терапии [1][2]. Диагностика и лечение хронического аспергиллеза легких осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями Европейского респираторного общества и Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний [13], иными нормативными правовыми актами, клиническими и методическими рекомендациями.

У 10-32% пациентов ингаляционные АМП могут вызывать бронхоспазм. Целесообразно проведение предозовой и постдозовой спирометрии с бронходилатационным тестом. Предварительная ингаляция короткодействующего бронхолитика может предупредить бронхоспазм, ассоциированный с ингаляцией АМП (рисунок 4 с алгоритмом последовательности лечения).

Длительная терапия АМП должна обсуждаться только после оптимизации общих аспектов ведения пациента с БЭ: бронхиального клиренса, терапии модифицируемых факторов риска — профилактика курения, профессиональных факторов, потребления алкоголя, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, иных сопутствующих заболеваний и факторов [1][2]. Алгоритм последовательного применения нескольких ингаляционных препаратов представлен на рисунке 4. Рекомендации по длительной терапии АМП представлены на рисунке 5.

У больных муковисцидозом, хронической обструктивной болезни легких и другими нозологиями терапию следует осуществлять с учетом соответствующих клинических рекомендаций.

Рис. 3. Возможные варианты эрадикации P. aeruginosa [2].

Сокращение: АБП — антибактериальные препараты.

Рис. 4. Алгоритм последовательного применения нескольких ингаляционных препаратов.

Сокращение: БЭ — бронхоэктаз.

Рис. 5. Рекомендации по длительной терапии АМП (по рекомендациям Европейского респираторного общества, 2017).

Сокращение: АМП — антимикробные препараты.

Мукоактивная терапия

Мукоактивная терапия является важным компонентом лечения БЭ, которая длительно (3 и более мес.) может назначаться пациентам, испытывающим трудности в откашливании мокроты, имеющим в связи с этим низкое качество жизни, и у которых при использовании стандартных подходов к улучшению бронхиального клиренса симптомы контролируются недостаточно.

Не рекомендуется применять рекомбинантную человеческую дезоксирибонуклеазу у взрослых с БЭ. Возможные муколитические препараты — ацетилцистеин, карбоцистеин, эрдостеин, амброксол, гипертонический раствор хлорида натрия 7% [2].

Алгоритм последовательного применения нескольких ингаляционных препаратов представлен на рисунке 4.

Бронхолитическая терапия

Длительно действующие бронходилататоры не должны назначаться на 3 и более мес. в рутинном порядке.

Длительно действующие бронходилататоры могут назначаться в индивидуальном порядке при выраженной одышке.

Бронходилататоры могут применяться перед дыхательной гимнастикой, ингаляциями мукоактивных препаратов и АМП для улучшения переносимости терапии и оптимального депонирования препаратов в пораженных областях легких.

Диагноз БЭ не должен влиять на использование длительно действующих бронходилататоров при сопутствующей бронхиальной астме или хронической обструктивной болезни легких [2].

Алгоритм последовательного лечения при применении нескольких ингаляционных препаратов представлен на рисунке 4.

Ингаляционные глюкокортикостероиды и респираторная поддержка

В ингаляционных глюкокортикостероидах пациенты с БЭ обычно не нуждаются, но они могут применяться при наличии у пациента бронхиальной астмы. Следует учитывать, что данные препараты способны увеличивать риск обострений БЭ.

O2-терапия и различные виды респираторной поддержки применяются при соответствующих показаниях [2].

Реабилитационные мероприятия

Реабилитация является важным аспектом в лечении пациентов с БЭ.

Пациенты со сниженной переносимостью физической нагрузки, пациенты, перенесшие тяжелое обострение, должны вовлекаться в программы легочной реабилитации и регулярно заниматься физическими тренировками и использовать дренирующие пораженный участок упражнения [2].

Все мероприятия должны быть направлены на уменьшение симптомов, улучшение толерантности к физической нагрузке и течения заболевания (сильная рекомендация, высокий уровень доказательств); физические тренировки проводятся под контролем основных показателей: частота сердечных сокращений, артериальное давление (АД), сатурации кислородом.

Реабилитация включает:

— обучение пациентов с хроническим продуктивным кашлем или трудным откашливанием мокроты необходимым мероприятиям для обеспечения бронхиального клиренса, улучшения качества жизни, снижения риска обострения;

— частота занятий 1-2 раза в день;

— лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, кинезитерапию и элементы постурального дренажа, другие "дренирующие" упражнения;

— применение дыхательных тренажеров (например, типа флаттер, трешолд), вибрационных жилетов, откашливателей [1][2].

Интервенционные методы [1-6][10]

К интервенционным методам относятся хирургическое лечение, включая трансплантацию легких, лечебную бронхоскопию, эндоваскулярную эмболизацию бронхиальной артерии и другие.

Хирургическое лечение рекомендовано при:

— локализованных формах БЭ (распространенность в пределах одной доли) с частыми обострениями (2 и более раз в год) и невозможностью достигнуть ремиссии в течение 2-3-х лет;

— опасных (>200 мл/сут.) кровотечениях или рецидивирующем из локальной зоны поражения кровохарканье, неконтролируемом консервативной терапией;

— упорном хроническом кашле, гиперпродукции мокроты, значительно снижающих качество жизни;

— пневмотораксе;

— эмпиеме плевры;

— абсцедировании;

— наличии инородного тела;

— колонизации нетуберкулезными микобактериями, резистентными к длительной антимикробной терапии;

— хронической дыхательной недостаточности.

Лечебная бронхоскопия выполняется при наличии таких показаний, как кровохарканье, слизистая пробка, закупоривающая просвет бронха, и иных.

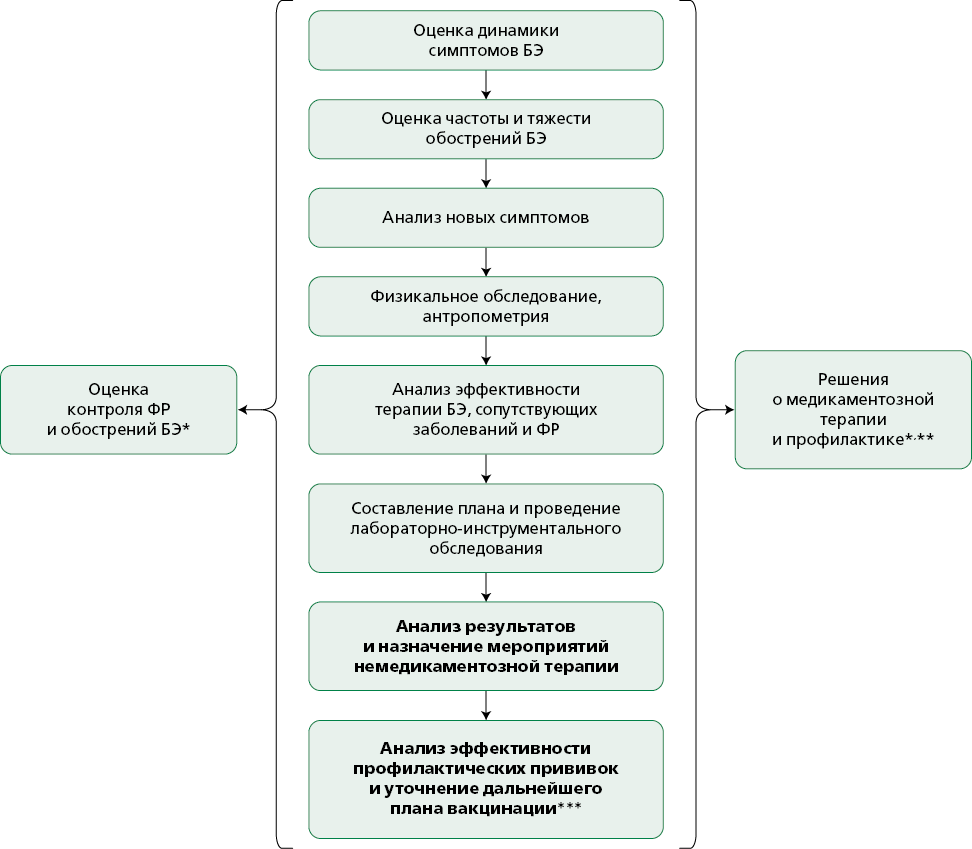

Приложение 3. Краткая схема алгоритма диспансерного приема (осмотра, консультации) пациента с бронхоэктазами врачом-терапевтом

Ключевые признаки ухудшения течения болезни у пациента с БЭ (один или более) — увеличение объема и/или гнойности мокроты, появление/нарастание кашля и/или одышки, слабости, появление кровохарканья, повышение температуры, снижение насыщения гемоглобина крови кислородом.

Примечание: * — некоторые решения могут обоснованно приниматься до получения результатов лабораторных и инструментальных обследований; ** — в том числе оценивается потребность в бронхо- и муколитической терапии перед проведением процедур немедикаментозной терапии, потребность в респираторной поддержке (постоянной или в определенные периоды, например, в ночное время, при физических нагрузках, лечебной физкультуре; рисунки 2, 4, Приложение 2); *** — Приложение 5.

Сокращения: БЭ — бронхоэктаз, ФР — факторы риска.

Приложение 4. Оценка одышки по шкале mMRC

Шкала mMRC 16 — модифицированная шкала Британского медицинского исследовательского совета для оценки тяжести одышки [14].

Пациент выбирает один пункт, наиболее соответствующий его одышке.

|

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________ Дата "____" __________ 20___г. |

||

|

Степень |

Тяжесть |

Описание |

|

0 |

Нет |

Одышка только при очень интенсивной нагрузке |

|

1 |

Легкая |

Одышка при быстрой ходьбе |

|

2 |

Средняя |

Одышка заставляет идти медленнее, чем люди того же возраста |

|

3 |

Тяжелая |

Одышка заставляет останавливаться при ходьбе примерно через каждые 100 м |

|

4 |

Очень тяжелая |

Одышка не позволяет выйти за пределы дома или появляется при переодевании |

Примечание: следует учитывать возможный вклад в одышку других заболеваний, ассоциированных с ней (ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, анемия и др.), и достигать их контроля.

Приложение 5. Рекомендации по проведению вакцинации пациентов с бронхоэктазами

Рецидивирующие инфекции дыхательных путей, увеличение возраста снижают возможности врожденного и адаптивного иммунитета, что формирует когорту лиц, восприимчивых к инфекционным заболеваниям, включая контролируемые средствами специфической профилактики и представляющие существенную угрозу для больного с БЭ [15]. Наличие хронических болезней различных органов и систем сопряжено с более тяжелым течением любого инфекционного заболевания и летальным исходом.

Вакцинация является наиболее эффективной мерой профилактики, обеспечивает снижение заболеваемости и смертности, в том числе от хронических неинфекционных заболеваний, увеличивает продолжительность активной жизни [15], однако не исключает применение других средств защиты от инфекций.

Вакцинация осуществляется в соответствии с календарем профилактических прививок 17, другими нормативными правовыми актами, а также соответствующими клиническими и методическими рекомендациями (с учетом иммунного статуса пациента и иных индивидуальных характеристик пациента) [15-17]. Основные рекомендации по проведению вакцинации пациентов с БЭ в рамках ДН представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные рекомендации по проведению вакцинации пациентов с БЭ в рамках ДН

|

№ п/п |

Наименование профилактической прививки |

Примечание |

|

1. |

Вакцинация против гриппа |

Рекомендована всем пациентам ежегодно (оптимальный период проведения — август-сентябрь, до начала сезонного подъема заболеваемости). |

|

2. |

Вакцинация против пневмококковой инфекции |

Рекомендована всем пациентам однократная вакцинация ПКВ13 (пневмококковая конъюгированная вакцина), вакцинация ППВ23 (пневмококковая полисахаридная вакцина) 1 раз в 5 лет. Для иммунокомпрометированных рекомендована схема: ПКВ13, затем ППВ23 через 8 нед. [15, 16]. |

|

3. |

Вакцинация/ревакцинация против дифтерии, столбняка |

Каждые 10 лет от момента последней ревакцинации. |

|

4. |

Вакцинация/ревакцинация против коклюша |

Иммунокомпрометированные пациенты, которые не были полностью привиты против коклюша, дифтерии и столбняка, могут получить одну дозу комбинированной бесклеточной коклюшной вакцины с уменьшенным содержанием антигенов в комплексе с дифтерийным и столбнячным анатоксином (АаКДС) [15][17]. |

|

5. |

Вакцинация против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 |

При наличии эпидемических показаний. |

|

6. |

Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи; вакцинация против кори, ревакцинация против кори; вакцинация против ветряной оспы, вирусного гепатита B, клещевого вирусного энцефалита, туляремии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, лихорадки Ку, желтой лихорадки, холеры, брюшного тифа, вирусного гепатита A, шигеллезов, менингококковой инфекции, эпидемического паротита, полиомиелита |

В соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. |

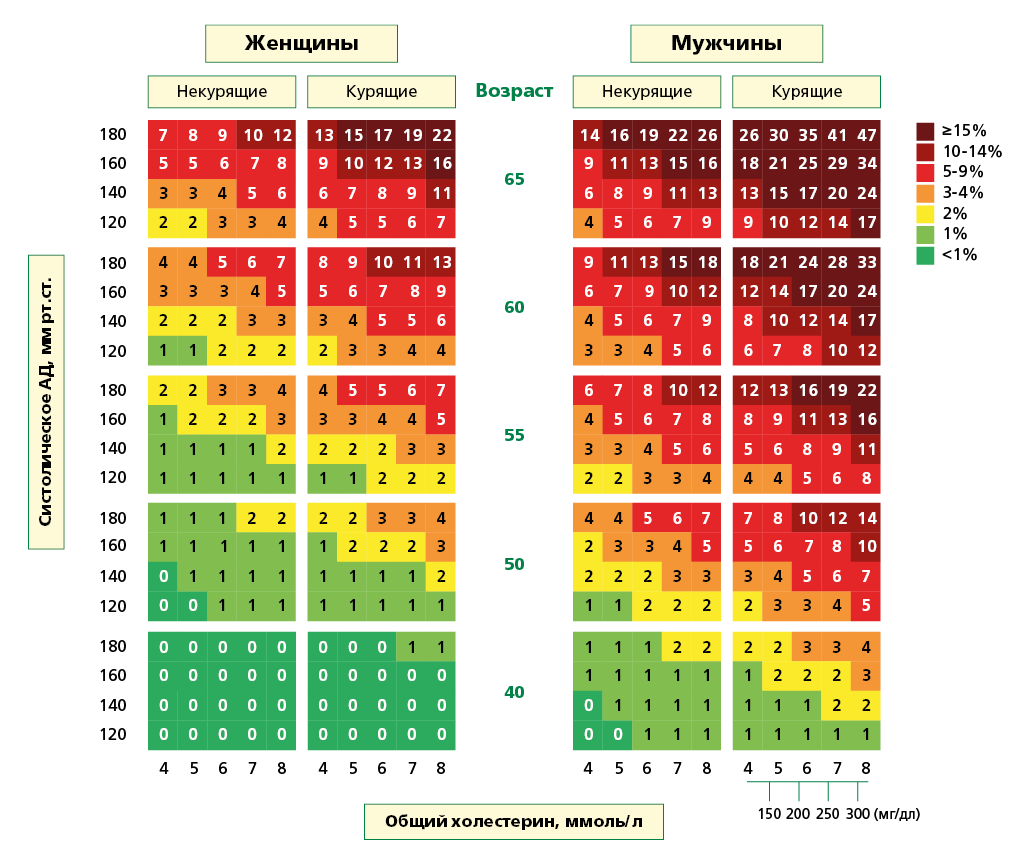

Приложение 6. Оценка индивидуального сердечно-сосудистого риска [12][18]

У каждого пациента с БЭ в связи воспалением, которое может носить системный характер, целесообразно оценивать индивидуальный сердечно-сосудистый риск (таблица 3).

В случае отсутствия у пациента установленных атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, хронической болезни почек, семейной гиперхолестеринемии и тяжелой сопутствующей патологии рекомендовано оценить сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE (рисунок 6).

Рис. 6. Шкала SCORE для стран с очень высоким сердечно-сосудистым риском (для Российской Федерации) [12].

Сокращение: АД — артериальное давление.

Таблица 3

Категории сердечно-сосудистого риска

|

Экстремальный |

— Сочетание клинически значимого ССЗ1, вызванного атеросклерозом, с СД 2 типа и/или СГХС или два ССС (осложнения) в течение 2-х лет2 у пациента с ССЗ, вызванным атеросклерозом, несмотря на оптимальную гиполипидемическую терапию3 и/или достигнутый уровень ХС-ЛНП ≤1,5 ммоль/л |

|

Очень высокий |

— Документированное атеросклеротическое ССЗ, клинически или по результатам обследования, включая перенесённый ОКС, стабильную стенокардию, ЧКВ, КШ или другие операции на артериях, инсульт/ТИА, поражения периферических артерий — Атеросклеротическое ССЗ по данным обследований — значимая АСБ (стеноз >50٪) — СД + ПОМ, ≥3 ФР, а также раннее начало СД 1 типа с длительностью >20 лет — Выраженная ХБП с СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 — SCORE ≥10% — СГХС в сочетании с атеросклеротическим ССЗ или с ФР |

|

Высокий |

— Значимо выраженный ФР — ОХС >8 ммоль/л и/или ХС-ЛНП >4,9 ммоль/л и/или АД ≥180/110 мм рт.ст. — СГХС без ФР — СД без ПОМ, СД ≥10 лет или с ФР — Умеренная ХБП с СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2 — SCORE ≥5% и <10% — Гемодинамически незначимый атеросклероз некоронарных артерий (стеноз(-ы) >25-49%) |

|

Умеренный |

— Молодые пациенты (СД 1 типа моложе 35 лет, СД 2 типа моложе 50 лет) с длительностью СД <10 лет без ПОМ и ФР — SCORE ≥1% и <5% |

|

Низкий |

— SCORE <1٪ |

Примечание: 1 — ИБС: стенокардия напряжения 3-4 ФК, нестабильная стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда, ишемический инсульт, ЧКВ, операция КШ, ангиопластика сонных артерий или артерий нижних конечностей, каротидная эндартерэктомия, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование, 2 — инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, перемежающаяся хромота, ТИА/ишемический инсульт, 3 — назначение статинов в максимально переносимых дозах в сочетании с эзетимибом.

Сокращения: АД — артериальное давление, АСБ — атеросклеротическая бляшка, ИБС — ишемическая болезнь сердца, КШ — коронарное шунтирование, ОКС — острый коронарный синдром, ОХС — общий холестерин, ПОМ — поражение органов-мишеней, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ТИА — транзиторная ишемическая атака, СГХС — семейная гиперхолестеринемия, СД — сахарный диабет, CCЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ССС — сердечно-сосудистые события, ФК — функциональный класс, ФР — фактор риска, ХБП — хроническая болезнь почек, ХС-ЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности, ЧКВ — чрескожное коронарное шунтирование.

Для оценки риска по шкале SCORE следует выбрать квадрат в зависимости от пола, возраста и статуса курения пациента. В найденном квадрате следует отыскать ячейку, наиболее соответствующую уровню систолического АД и общего холестерина данного пациента. Если пациент находится между возрастными категориями, следует отнести его к более высокой категории риска. Исходный уровень риска оценивается по уровням общего холестерина и систолического АД до начала лечения, если эти данные известны.

Приложение 7. Инструкция по проведению теста с 6-минутной ходьбой

Протокол проведения теста с 6-минутной ходьбой (ТШХ) подробно описан в рекомендациях Американского Торакального общества [19]. Для выполнения теста необходим отрезок коридора длиной не менее 30 м с разметкой поверхности через каждые 3 м. Пройденное расстояние измеряется путем подсчета количества полных кругов и округления до ближайшего метра для неполного последнего круга.

До начала тестирования пациент должен отдохнуть не менее 10 мин. В течение этого времени следует документировать уровень АД, частоты сердечных сокращений, насыщения гемоглобина крови кислородом (SрО2), а также исходную одышку и утомляемость по шкале Борга с целью исключения относительных противопоказаний для проведения теста ТШХ [20].

В ходе ТШХ оцениваются те же параметры, а также подсчитывается количество остановок, фиксируются причины его прекращения (например, развитие болевого синдрома в грудной клетке или выраженной одышки, потоотделение, нарушение устойчивости, судороги в ногах, резкая бледность кожных покровов, головокружение, другие). Время отдыха необходимо включать в 6-минтуный период, таймер не следует останавливать. Следует отметить время, когда пациент остановился и возобновил ходьбу. Протокол ТШХ представлен в таблице 4.

Вариации в протоколе и инструктировании пациента существенно влияют на результаты ТШХ. Для повышения информативности и точности ТШХ необходима строгая стандартизация протокола, которая позволит правильно оценивать эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий.

Пациента следует уведомить о необходимости идти самостоятельно, при этом не бежать, проходить от одного конца маршрута до другого своим обычным шагом, стараясь пройти максимально возможное расстояние за 6 мин.

Пациент должен быть одет в удобную одежду и пользоваться обычными вспомогательными средствами для ходьбы, если нужны. Допускается применение трости для пациентов, которые на нее опираются, однако необходимо применять одну и ту же трость во время всех тестов ТШХ. Если при проведении ТШХ потребовалась какая-либо помощь при ходьбе, это следует отражать в протоколе.

Во время проведения ТШХ исследователь не должен идти рядом с пациентом. Кроме того, во время теста необходимо применять только стандартные фразы для поддержки пациента. С целью обеспечения воспроизводимости стандартные фразы следует использовать каждую минуту в соответствии с приведенной ниже схемой:

— По прошествии первой минуты необходимо сказать пациенту следующее (спокойным тоном): "У Вас все получается. Осталось пройти 5 минут".

— Когда таймер показывает, что осталось 4 минуты, необходимо сказать пациенту следующее: "Старайтесь также хорошо продолжить. Вам осталось пройти 4 минуты".

— Когда таймер показывает, что осталось 3 минуты, необходимо сказать пациенту следующее: "У Вас хорошо получается. Вы уже прошли половину пути".

— Когда таймер показывает, что осталось 2 минуты, необходимо сказать пациенту следующее: "Продолжайте также хорошо, как раньше. Вам осталось пройти лишь 2 минуты".

— Когда таймер показывает, что осталась лишь 1 минута, скажите пациенту: "У Вас все хорошо получается. Вам осталось пройти всего лишь 1 минуту".

С целью снижения вариабельности результатов ТШХ крайне важным является проведение ознакомительной пробы, исходного теста, а также всех остальных проб в одних и тех же условиях. Необходимо избегать изменения условий проведения теста, чтобы все процедуры ТШХ на каждом визите были выполнены в одинаковых условиях, включая время дня.

С целью контроля качества тестирования и оценки эффективности лечебных и других мероприятий в протоколе должны быть указаны данные о применении ингаляций кислорода, использовании вспомогательных средств для ходьбы, лекарственных препаратов перед и во время ТШХ.

Абсолютные противопоказания для проведения ТШХ:

- нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда в течение предыдущего месяца;

- заболевания опорно-двигательного аппарата, препятствующие выполнению пробы.

Относительные противопоказания для проведения ТШХ:

- исходная ЧСС <50 в минуту или >120 в мин;

- систолическое АД >180 мм рт.ст., диастолическое АД >120 мм рт.ст.

Критерии немедленного прекращения теста:

- боль в грудной клетке;

- невыносимая одышка;

- судороги в ногах;

- нарушение устойчивости;

- головокружение;

- резкая бледность;

- снижение SрО2<80%.

Таблица 4

Протокол теста с 6-минутной ходьбой

|

Ф.И.О. пациента |

||

|

Дата "____" ___________20___г. |

||

|

Показатель |

До проведения теста |

После проведения теста |

|

АД (мм рт.ст.) |

||

|

ЧСС (в мин) |

||

|

SрО2 (٪) |

||

|

ЧДД (в мин) |

||

|

Балл по шкале Борга |

||

|

Пройденное расстояние (м) |

Х |

|

|

Прошел/прошла 6 минут ДА/НЕТ, если НЕТ, укажите причину (см. критерии немедленного прекращения теста выше) |

||

|

Комментарии: — применение трости ДА/НЕТ — применение кислородной поддержки ДА/НЕТ — остановки во время теста (время начала, время завершения каждой, количество остановок) — применение лекарственных препаратов (перед тестом/во время теста) |

||

ЧДД — частота дыхательных движений.

Шкала субъективной оценки переносимости физической нагрузки (шкала Борга CR10; Borg scale)

Шкала Борга CR10 — это шкала для оценки переносимости физической нагрузки. Она отражает ощущение наиболее выраженной нагрузки, которую пациент когда-либо испытывал (таблица 5).

Если ощущение соответствует "очень слабой степени нагрузки", необходимо отметить "1", если оно "умеренное" — отметьте "3". Следует отметить, что "3" имеет более слабую степень, чем "половинная", "средняя" или "промежуточная". Если ощущение соответствует "значительной" или "тяжелой нагрузке" (воспринимается как "трудная"), отметьте "5". Имейте в виду, что "значительная" соответствует примерно половине от "максимальной". Если ощущение "очень значительная" — выбирайте цифры от 6 до 8. Если ощущение сильнее, чем "10" — "крайне выраженная — максимальная", можно использовать более высокое значение, например, "12" (поэтому "однозначно максимальная" степень отмечена знаком "*").

При проведении оценки степени нагрузки укажите цифру (возможно указание любого значения), которая соответствует степени тяжести нагрузки, которую ощущаете при осуществлении ТШХ. Ощущение нагрузки выражается преимущественно как напряжение и утомляемость Ваших мышц, а также как одышка и любые болевые ощущения.

Таблица 5

Шкала Борга CR10

|

0 |

"отсутствие" означает, что Вы вообще не ощущаете какой-либо нагрузки, мышечной утомляемости, одышки или затруднений дыхания |

|

0,3 |

|

|

0,5 |

"крайне слабая", "едва заметная" |

|

0,7 |

|

|

1 |

"очень слабая" означает мало выраженную нагрузку. Например, если Вы прошли небольшое расстояние своим обычным шагом |

|

1,5 |

|

|

2 |

"слабая", "незначительная" |

|

2,5 |

|

|

3 |

"умеренная" означает некоторую нагрузку, но не особо выраженную. Вы хорошо себя чувствуете и Вам не трудно продолжать |

|

4 |

|

|

5 |

"значительная — тяжелая". Нагрузка является тяжелой и утомительной, однако продолжение не является крайне затруднительным. Усилия и напряжение соответствуют примерно половине от степени, которая обозначается как "максимальная" |

|

6 |

|

|

7 |

"очень значительная" означает выраженное напряжение. Вы все еще можете продолжать, однако Вам приходится себя заставлять, и Вы чувствуете сильную усталость |

|

8 |

|

|

9 |

|

|

10 |

"крайне значительная — максимальная" означает крайне выраженное напряжение. Для большинства людей это самая значительная нагрузка, которую когда-либо испытывали в своей жизни |

|

11 |

|

|

* |

Это "однозначно максимальная — наивысшая степень из возможных", например, "12" и даже больше. |

Приложение 8. Медицинские показания для направления пациентов с бронхоэктазами на госпитализацию

- Обострение, не купируемое в амбулаторных условиях, или у пациента с тяжелыми сопутствующими хроническими неинфекционными заболеваниями.

- Развитие осложнения, требующего госпитализации.

- Показания к хирургическому лечению (Приложение 2).

Примечание: любая (!) госпитализация пациентов с БЭ осуществляется при наличии значительных обоснований, поскольку наличие БЭ ассоциировано с повышенным риском инфицирования нозокомиальными микроорганизмами, включая P. aeruginosa, A. baumannii, Aspergillus spp. и др.

Приложение 9. Медицинские показания и противопоказания для направления пациентов с бронхоэктазами на санаторно-курортное лечение 18

Медицинские показания: отсутствие обострения, отсутствие кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени; используемые природные ресурсы — лечебный климат.

Медицинские противопоказания:

- Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.

- Заболевания, передающиеся половым путем.

- Хронические заболевания в стадии обострения.

- Воспалительные полиартропатии, системные поражения соединительной ткани, анкилозирующий спондилит, другие уточненные спондилопатии высокой степени активности.

- Бактерионосительство инфекционных заболеваний.

- Заразные болезни глаз и кожи.

- Паразитарные заболевания.

- Заболевания, сопровождавщиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

- Туберкулез любой локализации в интенсивную фазу лечения при наличии бактериовыделения, подтвержденного бактериоскопическим, бактериологическим или молекулярно-генетическим методами.

- Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

- Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.

- Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

- Эпилепсия с ремиссией менее 6 мес. (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).

- Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

- Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

- Кахексия любого происхождения.

- Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

- Заболевания и состояния, определенные по результатам исследований природных лечебных ресурсов, в том числе с учетом результатов соответствующей многолетней практики.

1. Международная классификация болезней 10-го пересмотра. https://mkb-10.com/index.php?pid=8073 (08.09.2024).

2. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/064/610/original/ВМР_COVID-19_V18.pdf (07.08.2024).

3. Приказ Минздрава России от 15 марта 2022 г. № 168н "Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2022 г., регистрационный № 68288). СПС Консультант Плюс (07.08.2024).

4. Диспансерное наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития. Методические рекомендации. Под ред. С. А. Бойцова и А. Г. Чучалина. М.: 2014, 112 с.

5. Врач-терапевт — врач-терапевт участковый, врач общей практики (семейный врач), врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, фельдшер медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в случае возложения отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи, в том числе по проведению диспансерного наблюдения, в соответствии с Порядком возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российского Федерации от 23 марта 2012 г. № 252н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2012 г., регистрационный № 23971). СПС Консультант Плюс (07.08.2024).

6. Приказ Минздрава России от 15 марта 2022 г. № 168н "Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2022 г., регистрационный № 68288). СПС Консультант Плюс (07.08.2024).

7. Приказ Минздрава России от 06 декабря 2021 г. № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2021 г., регистрационный № 66435). СПС Консультант Плюс (07.08.2024).

8. Клинические рекомендации. Артериальная гипертензия у взрослых. 2020. СПС Консультант Плюс (13.08.2024).

9. Методические рекомендации "Спирометрия", утверждены Российским Респираторным Обществом, Российской ассоциацией специалистов функциональной диагностики, Российским научным медицинским обществом терапевтов, 2023. https://spulmo.ru/upload/kr/Spirometria_2023.pdf?t=1 (13.08.2024)

10. Приказ Минздрава России от 30 ноября 2017 г. № 965н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09 января 2018 г., регистрационный № 49577). СПС Консультант Плюс (07.08.2024).

11. Приказ Минздрава России от 27 апреля 2021 г. № 404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2021 г., регистрационный № 64042). СПС Консультант Плюс (07.08.2024).

12. Приказ Минздрава России от 06 декабря 2021 г. № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2021 г., регистрационный № 66435). СПС Консультант Плюс (07.08.2024).

13. Приказ Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36160). СПС Консультант Плюс (07.08.2024).

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 255 "О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2004 г., регистрационный № 6188). СПС Консультант Плюс (07.08.2024).

15. Интерактивный образовательный модуль "Диспансерное наблюдение пациентов с бронхоэктатической болезнью врачом-терапевтом", https://org.gnicpm.ru/nt_11-2 (07.08.2024).

16. The Modified Medical Research Council Dyspnea Scale (модифицированная шкала Британского медицинского исследовательского совета для оценки тяжести одышки).

17. Приказ Минздрава России от 06 декабря 2021 г. № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2021 г., регистрационный № 66435).

18. Приказ Минздрава России от 27 марта 2024 г. № 143н "Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", их характеристик и перечня медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением таких природных лечебных ресурсов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2024 г., регистрационный № 77708). СПС Консультант Плюс (07.08.2024).

Список литературы

1. Авдеев С.Н., Кондратьева Е.И., Козлов Р.С., Намазова-Баранова Л.С., Анаев Э.Х., Мизерницкий Ю.Л., Лямин А.В., Зырянов С.К., Гембицкая Т.Е., Тарабрин Е.А., Селимзянова Л.Р., Куцев С.И. Бронхоэктазы: обзор литературы при подготовке клинических рекомендаций 2024 года. Пульмонология. 2024; 34 (2): 158–174. DOI: 10.18093/0869-0189-2024-34-2-158-174.

2. Polverino E, Goeminne PC, McDonnell MJ, et al. European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis. Eur Respir J. 2017 Sep 9;50(3):1700629. doi: 10.1183/13993003.00629-2017.

3. Зарембо И.А., Киселева Е.А., Зарайская Л.С. и соавт. Бронхоэктазы: современный взгляд на проблему. Практическая пульмонология. 2015;4:27-33. EDN VRCTKZ. https://elibrary.ru/download/elibrary_25732577_34000680.pdf (Дата обращения 07.08.2024).

4. Анаев Э.Х. Современные подходы к ведению пациентов с бронхоэктазией. Пульмонология. 2020; 30 (1): 81-91. https://doi.org/10.18093/0869-0189-2019-29-4-468-476.

5. Авдеев С.Н., Чучалин А.Г., Абросимов В.Н. Респираторная медицина. Руководство в 3 т. 2-е изд., перераб. и доп. Российское респираторное общество; под редакцией академика РАН А.Г. Чучалина. Москва: Литтерра, 2017.

6. Чучалин А.Г. Бронхоэктазы. Терапевтический архив. 2017;89(3):4‑17. Chuchalin AG. Bronchiectasis. Terapevticheskii Arkhiv. 2017;89(3):4‑17. https://doi.org/10.17116/terarkh20178934-17.

7. Смирнова М.И., Самородская И.В., Драпкина О.М. Вариабельность показателей смертности от болезней органов дыхания в регионах Российской Федерации в период пандемии COVID-19 и три предыдущих года. Профилактическая медицина. 2024;27(4):82–88. https://doi.org/10.17116/profmed20242704182.

8. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/064/610/original/ВМР_COVID-19_V18.pdf. (Дата обращения: 07.08.2024).

9. Драпкина О.М., Концевая А.В., Калинина А.М. и соавт. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации. Национальное руководство 2022. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(4):3235. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3235.

10. Драпкина О.М., Концевая А.В., Калинина А.М. и соавт. Коморбидность пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями в практике врача-терапевта. Евразийское руководство. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(3):3696. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-3996. EDN: AVZLPJ.

11. Hill A.T., Sullivan A.L., Chalmers J.D., et al. British Thoracic Society Guideline for bronchiectasis in adults. Thorax 2019;74 (Suppl 1):1–69. doi:10.1136/thoraxjnl-2018-212463.

12. Диспансерное наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития. Методические рекомендации. Под ред. С.А. Бойцова и А.Г. Чучалина. М.: 2014, 112 с. http://www.gnicpm.ru, http://www.ropniz.ru. (Дата обращения 07.08.2024).

13. Горбунов В. М., Смирнова М. И., Курехян А. С., Драпкина О. М. Оценка клинического и амбулаторного артериального давления в практической работе врача первичного звена здравоохранения. Методические рекомендации. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(7):3666. doi:10.15829/1728-8800-2023-3666. EDN YRHRNI.

14. Бойцов С. А., Погосова Н. В., Аншелес А. А., и др. Кардиоваскулярная профилактика 2022. Российские национальные рекомендации. Российский кардиологический журнал. 2023;28(5):5452. doi:10.15829/1560-4071-2023-5452. EDN EUDWYG.

15. Методические рекомендации «Спирометрия», утверждены Российским Респираторным Обществом, Российской ассоциацией специалистов функциональной диагностики, Российским научным медицинским обществом терапевтов, 2023. https://spulmo.ru/upload/kr/Spirometria_2023.pdf?t=1 (дата обращения 13.08.2024).

16. Диагностика и лечение хронического легочного аспергиллеза: клинические рекомендации Европейского респираторного общества и Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний. Пульмонология. 2016; 26 (6):657-680. DOI 10.18093/0869-0189-2016-26-6-657-679_. EDN VNIQDC.

17. Milacic N., Milacic B., Dunjic О. et al. Validity of CAT and mMRC - dyspnea score in evaluation of COPD severity. Acta Medica Medianae. 2015; 54(1):66-69. doi:10.5633/amm.2015.0111.

18. Драпкина О.М., Брико Н.И., Костинов М.П. и соавт. Иммунизация взрослых. Методические рекомендации. М., ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. 2020; 248 с. https://gnicpm.ru/wp-content/uploads/2020/08/immunizacziya-vzroslyh_site.pdf (Дата обращения: 07.08.2024).

19. Авдеев С.Н., Алыева М.Х., Баранов А.А., и др. Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции у детей и взрослых. Методические рекомендации. Профилактическая медицина. 2023;26(9‑2):3‑23. https://doi.org/10.17116/profmed2023260923

20. Ridda I., Yin J.K., King C., Raina MacIntyre C., McIntyre P. The importance of pertussis in older adults: a growing case for reviewing vaccination strategy in the elderly. Vaccine. 2012 Nov 6;30(48):6745-52. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.08.079.

21. Вакцинация взрослых – от стратегии к тактике. Руководство для врачей / М.П. Костинов – М.: Группа МДВ, 2020. – 248 с., табл. https://ipoeasid.ru/novosti/vaktsinatsiya-vzroslyh-ot-strategii-k-taktike-rukovodstvo-dlya-vrachej/ (Дата обращения: 09.08.2024).

22. Holland A.E., Spruit M.A., Troosters T. An official European Respiratory Society/American Thoracic Society technical standard: field walking tests in chronic respiratory disease. Eur Respir J. 2014;44(6):1428–1446. DOI: 10.1183/09031936.00150314.

23. Borg G.A.V. Psycho-physical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc 1982; 14: 377 - 381, https://journals.lww.com/acsm-msse/abstract/1982/05000/psychophysical_bases_of_perceived_exertion.12.aspx (Дата обращения: 07.08.2024).

Об авторах

О. М. ДрапкинаРоссия

д.м.н., профессор, директор; академик РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, зав. кафедрой терапии и профилактической медицины

Москва

С. Н. Авдеев

Россия

д.м.н., профессор, директор клиники пульмонологии и респираторной медицины; академик РАН, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России, зав. кафедрой пульмонологии лечебного факультета

Москва

М. И. Смирнова

Россия

к.м.н., руководитель лаборатории профилактики хронических болезней органов дыхания, эксперт группы по анализу научных исследований и разработок отдела организационно-методического управления и анализа качества медицинской помощи

Москва

М. Ю. Крякова

Россия

врач-методист группы по анализу научных исследований и разработок отдела организационно-методического управления и анализа качества медицинской помощи

Москва

Р. Н. Шепель

Россия

к.м.н., зам. директора по перспективному развитию медицинской деятельности, руководитель отдела научно-стратегического развития первичной медико-санитарной помощи, ведущий научный сотрудник отдела научно-стратегического развития первичной медико-санитарной помощи, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения

Москва

Л. Ю. Никитина

Россия

д.м.н., врач-методист отдела анализа кадровой политики и мониторинга организации медицинской помощи Национального медицинского исследовательского центра по профилю

Москва

Л. Ю. Дроздова

Россия

к.м.н., руководитель лаборатории поликлинической терапии; главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России

Москва

П. В. Ипатов

Россия

д.м.н., профессор, главный научный сотрудник

Москва

А. М. Калинина

Россия

д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, руководитель отдела первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения; заслуженный деятель науки Российской Федерации

Москва

С. Ю. Чикина

Россия

к.м.н., доцент кафедры пульмонологии

Москва

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Драпкина ОМ, Авдеев СН, Смирнова МИ, Крякова МЮ, Шепель РН, Никитина ЛЮ, Дроздова ЛЮ, Ипатов ПВ, Калинина АМ, Чикина СЮ. Диспансерное наблюдение пациентов с бронхоэктазами врачом-терапевтом в первичном звене здравоохранения. Методические рекомендации. Первичная медико-санитарная помощь. 2024;1(2):53-78. https://doi.org/10.15829/3034-4123-2024-27. EDN: QTFHET

For citation:

Drapkina OM, Avdeev SN, Smirnova MI, Kryakova MY, Shepel RN, Nikitina LY, Drozdova LY, Ipatov PV, Kalinina AM, Chikina SY. Outpatient follow-up of patients with bronchiectasis by a primary care physician. Guidelines. Primary Health Care (Russian Federation). 2024;1(2):53-78. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/3034-4123-2024-27. EDN: QTFHET