Перейти к:

Диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом 2 типа врачом-терапевтом в первичном звене здравоохранения. Методические рекомендации

https://doi.org/10.15829/3034-4123-2025-52

EDN: GFIVSG

Аннотация

В методических рекомендациях изложены современные подходы к диагностике и лечению сахарного диабета 2 типа, включая клинические, лабораторные и инструментальные методы, необходимые для эффективного мониторинга состояния пациентов. Ключевое внимание уделено диспансерному наблюдению, представлены как медикаментозные, так и немедикаментозные методы лечения, направленные на профилактику прогрессирования сахарного диабета, снижение риска развития осложнений, улучaшение качества и продолжительности жизни пациентов. Алгоритмизация и структурирование современных клинических рекомендаций и стандартов в аспекте диспансерного наблюдения делают документ актуальным, практико- ориентированным и полезным для специалистов здравоохранения, а включение новых данных обеспечивает высокую эффективность предлагаемых подходов и их применение в повседневной врачебной практике. Методические рекомендации предназначены для врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-терапевтов участковых цехового врачебного участка, а также для среднего медицинского персонала, работающего с указанными врачами, фельдшеров фельдшерско- акушерских пунктов (фельдшерских здравпунктов) в случае возложения на них функций лечащего врача. Документ может быть использован врачами-организаторами здравоохранения, руководителями медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи и их подразделений.

Ключевые слова

Для цитирования:

Драпкина ОМ, Мокрышева НГ, Шестакова МВ, Лавренова ЕА, Ипатов ПВ, Кононенко ИВ, Куняева ТА, Ливзан МА, Друк ИВ, Свищева АА, Сухарева ОЮ, Шепель РН, Ямашкина ЕИ. Диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом 2 типа врачом-терапевтом в первичном звене здравоохранения. Методические рекомендации. Первичная медико-санитарная помощь. 2025;2(2):98-134. https://doi.org/10.15829/3034-4123-2025-52. EDN: GFIVSG

For citation:

Drapkina OM, Mokrysheva NG, Shestakova MV, Lavrenova EA, Ipatov PV, Kononeko IN, Kunyaeva TA, Livzan MA, Druk IV, Svischeva AA, Suhareva OY, Shepel RN, Yamashkina EI. Outpatient monitoring of patients with type 2 diabetes by a primary care physician. Guidelines. Primary Health Care (Russian Federation). 2025;2(2):98-134. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/3034-4123-2025-52. EDN: GFIVSG

Сахарный диабет 2 типа (СД 2) — хроническое неинфекционное заболевание, в основе патогенеза которого лежит нарушение углеводного обмена, вызванное преимущественной инсулинорезистентностью и относительной инсулиновой недостаточностью или преимущественным нарушением секреции инсулина с инсулинорезистентностью или без нее 1.

По данным отечественного эпидемиологического исследования NATION, среди взрослого населения России 20-79 лет у 19,3% наблюдался предиабет, у 5,4% населения отмечено наличие СД 2. При этом каждый второй человек, страдающий СД 2, не знает о своем заболевании. Таким образом, реальное количество лиц с нарушениями углеводного обмена в России превышает официальные цифры как минимум вдвое и является серьезной проблемой современного здравоохранения. Ранние нарушения углеводного обмена имеют ~33% пациентов с ожирением (индекс массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м2) и ~12% — СД 2. При этом, по данным экспертов, наиболее быстрыми темпами возрастает риск развития нарушений углеводного обмена у людей старше 40–45 лет, что приводит к увеличению частоты сопутствующей патологии — сердечно-сосудистых заболеваний, хронической болезни почек, ретинопатии и т. д. в этой возрастной группе [1].

Согласно данным исследования ЭССЕ-РФ (эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах Российской Федерации), выполненного ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, распространенность СД 2 в российской популяции 25–64 лет составляет 6,9% (мужчины — 7,1%, женщины — 6,7%) [2]. При сочетании нескольких факторов риска (возраст старше 45 лет, наличие ожирения, артериальная гипертензия и др.) частота развития СД 2 возрастает в 10 и более раз по сравнению с лицами без факторов риска) [3].

При выявлении СД 2 (Приложение 1) в ходе диспансеризации (диспансеризация определенных групп взрослого населения), профилактического медицинского осмотра или по обращению пациенту устанавливается IIIA группа здоровья, проводится углубленное профилактическое консультирование и согласно приказу № 168н Минздрава России от 15.03.2022 такой пациент подлежит пожизненному диспансерному наблюдению (ДН) у врача-терапевта. Пациентам с СД 2 консультация эндокринолога показана в случае, когда, несмотря на проводимую терапию (в т. ч. медикаментозную), имеет место дальнейшее прогрессирование нарушений углеводного обмена; при неясном диагнозе, с целью исключения гипергликемии вторичного генеза (при других эндокринных заболеваниях); либо при наличии сопутствующих эндокринопатий, требующих наблюдения эндокринолога (например, патология щитовидной железы). Основными целями ДН при СД 2 являются достижение индивидуальных целевых показателей гликемии, борьба с факторами риска, раннее выявление и лечение осложнений.

Основные источники информации по вопросу профилактики СД 2 и клинических аспектов проведения ДН пациентов с СД 2 врачом-терапевтом в первичном звене здравоохранения — клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 у взрослых", одобренные в 2022 г. Научно-практическим Советом Минздрава России (далее — Клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 типа у взрослых, 2022")1, а также Приказ Минздрава России от 15.03.2022 № 168н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми".

Качественное ДН, самоконтроль и своевременная коррекция сахароснижающей терапии существенно снижают инвалидизацию и смертность, увеличивая качество и продолжительность жизни пациентов с СД 2. В случае отказа пациента от ДН оформляется письменный отказ. Специалист, осуществляющий ДН должен осуществлять учет и анализ результатов проведения ДН обслуживаемого населения на основании сведений, содержащихся в контрольных картах ДН. Заместитель руководителя (иное уполномоченное должностное лицо) медицинской организации организует обобщение и проводит анализ результатов ДН населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации, в целях оптимизации планирования и повышения эффективности ДН.

Рекомендованный алгоритм ДН пациентов с СД 2 врачом-терапевтом представлен в таблице 1.

Таблица 1

Алгоритм ДН врачом-терапевтом пациентов с СД 2 23

Заболевание в соответствии с клинической классификацией (код МКБ-10) 2 | Регулярность (периодичность) диспансерных приемов 3 | Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время диспансерного приема пациента врачом-терапевтом |

Сахарный диабет 2 типа (E11 с подрубриками) | Первое посещение: при взятии под ДН, направление пациента на профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию определенных групп взрослого населения Далее — 1 раз в 3 мес. Контролируемый показатель: Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения АД; ХС-ЛНП, гликированный гемоглобин Длительность наблюдения: пожизненно | Сбор жалоб с оценкой динамики: манифестация и декомпенсация СД 2 зачастую длительно может оставаться нераспознанной вследствие отсутствия каких-либо значимых проявлений, постепенного развития и стертой клинической симптоматики; при декомпенсации заболевания могут возникнуть неспецифические жалобы на слабость, быструю утомляемость, снижение памяти, кожный зуд; фурункулез, грибковые инфекции; плохое заживление ран; рецидивирующие мочеполовые инфекции, а также появиться характерные признаки — жажда (до 3-5 л/сут.); полиурия; никтурия; снижение массы тела; причиной обращения пациента к врачу могут стать разные проявления микро- и макроангиопатий, боли в ногах, эректильная дисфункция. Сбор анамнеза: При сборе анамнеза у пациента с впервые выявленным СД 2 особое внимание следует уделить динамике массы тела пациента на протяжении жизни и уточнить, когда впервые было зафиксировано повышение уровня глюкозы в крови, а также до каких значений; важно собрать информацию об имеющихся заболеваниях, в том числе сердечно-сосудистых и других заболеваний, ассоциированных с СД 2. Физикальное обследование: антропометрические измерения (рост, вес, окружность талии); расчет ИМТ; измерение частоты сердечных сокращений; измерение АД; измерение температуры тела; осмотр на наличие и распространенность периферических отеков; комплексное обследование стоп (визуальный осмотр, оценка вибрационной, тактильной и температурной чувствительности нижних конечностей, определение пульсации на артериях стоп); осмотр, пальпация и перкуссия живота; аускультация сердца и легких; осмотр кожных покровов; осмотр стоп на каждом приеме и оценка чувствительности стоп не реже 1 раза в год; осмотр мест инъекций инсулина (при инсулинотерапии) при каждом посещении врача и проверка техники введения не реже 1 раза в 6 мес. Специфические признаки СД 2, которые можно было бы выявить при физикальном обследовании, могут отсутствовать. Следует соблюдать общие пропедевтические принципы обследования. При окружности талии >94 см у мужчин и >80 см у женщин значительно возрастает риск развития разных кардиометаболических осложнений. В тяжелых случаях, при выраженной гипергликемии и развитии кетоацидоза на первый план выходят симптомы гиповолемии и дегидратации — снижение тургора кожи, падение АД, поверхностное дыхание, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, возможна спутанность сознания. Оценка факторов риска развития и прогрессирования осложнений и анализ их динамики: возраст пациента; длительность течения СД 2; эффективность контроля гликемии (достигнуты ли целевые уровни гликемии натощак и после еды, гликированного гемоглобина, какова вариабельность гликемии при самоконтроле); избыточная масса тела и ожирение (ИМТ ≥25 кг/м2); артериальная гипертензия (≥140/90 мм рт. ст. или медикаментозная антигипертензивная терапия) и наличие сердечно-сосудистых заболеваний (в рамках сбора анамнеза); показатели ХС-ЛНП выше целевого диапазона, холестерина липопротеинов высокой плотности ≤0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов ≥2,82 ммоль/л (при наличии данных анамнеза); уровень скорости клубочковой фильтрации (при наличии данных анамнеза); поведенческие факторы риска (включая курение, употребление алкоголя, нерациональное питание) с оценкой динамики их изменений; привычно низкая физическая активность (по времени и интенсивности меньшие, чем рекомендованные Всемирной организации здравоохранения для соответствующих возрастных групп). |

Таблица 1. Продолжение

Заболевание в соответствии с клинической классификацией (код МКБ-10) 2 | Регулярность (периодичность) диспансерных приемов 3 | Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время диспансерного приема пациента врачом-терапевтом |

Оценка сердечно-сосудистого риска (таблица 13): Уточнение факта приема лекарственных средств с оценкой их совместимости, в том числе влияющих на уровень гликемии, а также прочих препаратов при наличии показаний к их применению (глюкокортикостероиды, тиазидные диуретики, бета-блокаторы, статины, некоторые нейролептики). Лабораторные диагностические исследования: Перечень и частота обследований зависит от наличия осложнений и вида сахароснижающей терапии (Приложения 8–10). Инструментальные диагностические исследования: Перечень и частота обследований зависит от наличия осложнений и вида сахароснижающей терапии (Приложения 8–10). Определение показаний к госпитализации (Приложение 11) Консультации врачей-специалистов, в том числе с применением телемедицинских технологий: • прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога по медицинским показаниям (в случае выраженных колебаний гликемии на фоне проводимой терапии или при подозрении на другое эндокринное заболевание), но не реже 1 раза в год; • прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога — не реже 1 раза в год; • прием (осмотр, консультация) врача — кардиолога не реже 1 раза в год;

Определение приверженности к проводимому лечению и его эффективности по оценке самого пациента, выявление причин невыполнения ранее назначенного лечения. Проверка техники введения инсулина не реже 1 раза в 6 мес. Оценка достижения целевых показателей здоровья: • уровень гликированного гемоглобина (Приложение 7); • ИМТ — 18,5–24,9 кг/м2, окружность талии — <94 см (мужчины) и <80 см (женщины); • уровень АД для лиц 18–65 лет — ≥120<130 и ≥70<80 мм рт.ст., для лиц старше 65 лет — ≥130<140 и ≥70<80 мм рт.ст.; • уровень ХС-ЛНП в зависимости от уровня сердечно-сосудистого риска: при среднем риске — <2,6 ммоль/л, при высоком риске — <1,8 ммоль/л, при очень высоком риске — <1,4 ммоль/л (Приложение 7); • отказ от курения и употребления алкоголя; • соблюдение принципов питания, согласно рекомендациям (Приложение 5); • физическая активность умеренной интенсивности — не менее 150–300 мин в неделю, высокой интенсивности — не менее 75–150 мин в неделю (при отсутствии противопоказаний и/или ограничений); • другие целевые показатели в соответствии с индивидуальным планом лечения по сопутствующим заболеваниям. Корректировка немедикаментозной и медикаментозной терапии (при необходимости): в соответствии с Клиническими рекомендациями "Сахарный диабет 2 типа у взрослых, 2022"1 (Приложения 5, 6); К основным принципам лечения нарушений углеводного обмена относят: • модификация образа жизни (соблюдение принципов питания, адекватный уровень физической активности, отказ от вредных привычек) и коррекция модифицируемых факторов риска; • самоконтроль; • обучение в Школе для пациентов с СД; • поведенческая терапия и психосоциальная поддержка; • адекватная сахароснижающая терапия; • лечение осложнений и сопутствующих заболеваний. Краткое профилактическое консультирование (при наличии факторов риска) включает обсуждение всех индивидуальных факторов риска (см. выше), рекомендации по профилактике модифицируемых факторов, психоэмоционального стресса, что важно для всех пациентов, особенно с отягощенным наследственным анамнезом (проводится на каждом диспансерном прием, а также в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения). |

Таблица 1. Продолжение

Заболевание в соответствии с клинической классификацией (код МКБ-10) 2 | Регулярность (периодичность) диспансерных приемов 3 | Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время диспансерного приема пациента врачом-терапевтом |

Информирование пациента о результатах проведенного диспансерного осмотра: • разъяснение результатов обследования и рекомендации, выдача информационных материалов/памяток при необходимости (Приложение 14); • информирование о необходимости регулярных визитов в рамках диспансерного наблюдения не реже 4 раз в год (по показаниям — чаще), о рекомендуемых для пациента целевых уровнях показателей состояния здоровья; • направление пациента с наличием факторов риска хронического неинфекционного заболевания в отделение/кабинет медицинской профилактики или центр здоровья для проведения углубленного профилактического консультирования с целью коррекции факторов риска; направление пациента в кабинет "Школа для пациентов с сахарным диабетом"; • информирование о необходимости прохождения диспансеризации и ежегодно профилактического медицинского осмотра 4; • информирование о дате следующей явки.

Направление на вакцинацию: • против гриппа — ежегодно, особенно пациентам пожилого возраста для снижения риска смерти; • против пневмококковой инфекции — пациентов, относящихся к группам риска (лица, подлежащие призыву на военную службу, лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких, лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания). Направление в отделение (кабинет медицинской реабилитации)/на консультацию к врачу по физической и реабилитационной медицине (врачу по медицинской реабилитации) для определения индивидуальной маршрутизации пациента при реализации мероприятий по медицинской реабилитации: • специфической медицинской реабилитации пациентам с СД 2 не требуется; в перечень реабилитационных мероприятий для пациентов с СД 2 могут быть включены занятия с медицинским психологом, социальная адаптация с участием специалистов и социальных работников; могут быть рассмотрены специфические методы реабилитации при наличии осложнений. Определение наличия показаний и отсутствия противопоказаний для направления на санаторно-курортное лечение (Приложение 12). Оформление медицинской документации: • форма № 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях"; • форма № 030/у "Контрольная карта диспансерного наблюдения"; форма № 057/у-04 "Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию" (при необходимости). |

Сокращения: АД — артериальное давление, ДН — диспансерное наблюдение, ИМТ — индекс массы тела, СД 2 — сахарный диабет 2 типа, ХС-ЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности.

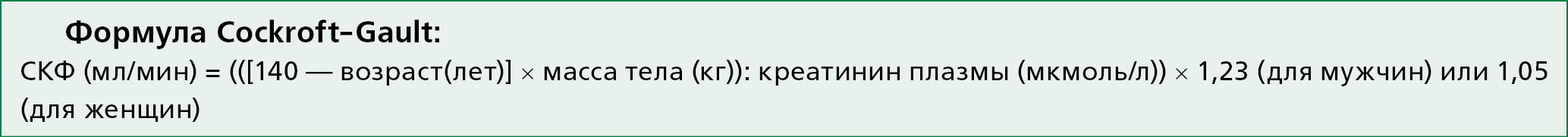

Приложение 1. Диагностические критерии СД1

Таблица 2

Диагностические критерии нарушений углеводного обмена

Время определения | Концентрация глюкозы, ммоль/л | Уровень HbA1c, %1 | |

цельная капиллярная кровь | венозная плазма | ||

Норма | |||

Натощак2 | < | < | < |

Через 2 ч после ПГТТ | < | ||

Сахарный диабет | |||

Натощак | ≥6,1 | ≥7,0 |

≥6,5٪3

|

Через 2 ч после ПГТТ | ≥11,1 | ≥11,1 | |

Случайное определение | ≥11,1 | ≥11,1 | |

Нарушенная толерантность к глюкозе | |||

Натощак | < | < | 6,0-6,4٪4

|

Через 2 ч после ПГТТ | ≥7,8< | ≥7,8 < | |

Нарушенная гликемия натощак | |||

Натощак | ≥5,6< | ≥6,1< |

|

Через 2 ч после ПГТТ | < | ||

Норма у беременных | |||

Натощак | - | < |

-

|

Через 1 ч после ПГТТ | - | < | |

Через 2 ч после ПГТТ | - | < | |

Гестационный сахарный диабет | |||

Натощак | - | ≥5,1< | - |

Через 1 ч после ПГТТ | - | ≥10,0 | |

Через 2 ч после ПГТТ | - | ≥8,5 < | |

Примечание: 1 — перевод HbA1c из % в ммоль/моль: (HbA1c % × 10,93) — 23,5 = HbA1c ммоль/моль. Перевод HbA1c ммоль/моль в %: (0,09148 × HbA1c ммоль/моль) +2,152=HbA1c %.

2 — уровень глюкозы крови утром после предварительного голодания в течение не менее 8 ч и не более 14 ч.

3 — при оценке HbA1c диагноз СД всегда следует подтверждать повторным определением гликемии в последующие дни, за исключением случаев несомненной гипергликемии с острой метаболической декомпенсацией или с очевидными симптомами.

4 — уровень HbA1c 6,0–6,4 % не позволяет поставить какой-либо диагноз, но отражает высокий риск СД и предиабета и предполагает дальнейшее определение глюкозы плазмы натощак и/или проведение ПГТТ для уточнения диагноза.

Сокращения: ПГТТ — пероральный глюкозотолерантный тест, HbA1c — гликированный гемоглобин.

При оценке уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) необходимо учитывать негликемические факторы, искажающие его значение. Так, анемия (железодефицитная, В12-дефицитная), хроническое злоупотребление алкоголем, употребление салицилатов, опиодов, спленэктомия и выраженная гипербилирубинемия могут завышать значения HbA1c. И, напротив, уровень HbA1c снижается при беременности (II и III триместры), гемолитических анемиях, приеме препаратов железа и витамина В12, Е, С, антивирусных препаратов, острой кровопотере, переливании крови, спленомегалии, ревматоидном артрите, хронических заболеваниях печени, гипертриглицеридемии. Разнонаправленное влияние на HbA1c (повышают и понижают) оказывают гемоглобинопатии, терминальная стадия почечной недостаточности и генетические факторы.

Приложение 2. Правила формулировки диагноза

Несмотря на формулировки, представленные в МКБ-10, термины "инсулинзависимый" и "инсулиннезависимый" СД не используются. Указание в диагнозе на степень тяжести и компенсации (субкомпенсации, декомпенсации) заболевания в формулировке диагноза также исключено. Таким образом, формулировка диагноза "Сахарный диабет 2 типа инсулиннезависимый средней степени тяжести в стадии декомпенсации" является некорректной и недопустимой. В структуре диагноза после формы/СД необходимо указать осложнения заболевания, перечислить сопутствующую патологию, в заключении следует указать индивидуальные целевые уровни гликемии (рисунок 1).

Рис. 1. Структура диагноза СД 5.

Сокращения: ИБС — ишемическая болезнь сердца, HbA1c — гликированный гемоглобин.

Приложение 3. Острые осложнения СД5

Диабетический кетоацидоз (ДКА, диабетическая кетоацидотическая кома) — острая декомпенсация СД, требующая экстренной госпитализации. Развитие ДКА возможно при уровне гликемии >13,9 ммоль/л у взрослых и >11 ммоль/л у детей, при этом степень тяжести ДКА не зависит от уровня гликемии; критериями ДКА также являются гиперкетонемия (>5 ммоль/л), кетонурия (≥ ++), метаболический ацидоз (рН <7,3, уровень бикарбоната <15 ммоль/л у взрослых и <18 ммоль/л у детей), возможно развитие нарушения сознания разной степени выраженности, вплоть до комы.

Причина ДКА — абсолютная или крайне выраженная относительная инсулиновая недостаточность. К провоцирующим ДКА факторам у пациентов с СД следует отнести: интеркуррентные заболевания, операции и травмы; пропуск или отмена инсулина больными, ошибки в технике инъекций, неисправность средств для введения инсулина; недостаточный самоконтроль гликемии, игнорирование правил самостоятельного повышения дозы инсулина; манифестация СД; врачебные ошибки: несвоевременное назначение или неадекватная коррекция дозы инсулина; хроническая терапия глюкокортикостероидами, атипичными нейролептиками, некоторыми таргетными противоопухолевыми препаратами, ингибиторами натрийглюкозного котранспортера 2 типа (глифлозины) (иНГЛТ-2) и др.; беременность; употребление кокаина, каннабиса (марихуаны).

Клинические проявления зависят от степени выраженности ДКА, характерными являются полиурия, жажда, признаки гиповолемии и дегидратации (снижение артериального давления (АД), слабость, возможна олигурия); возможно появление головной боли, тошноты, рвоты, запаха ацетона в выдыхаемом воздухе; часто — абдоминальный синдром (ложный "острый живот", диабетический псевдоперитонит, боли в животе, парез перистальтики или диарея); в тяжелых случаях появляется дыхание Куссмауля, возникают нарушения сознания — от сонливости до комы.

При уровне гликемии >13,9 ммоль/л у взрослых и >11 ммоль/л у детей, помимо оценки клинического статуса пациента, рекомендовано определение кетонурии, кислотно-щелочного состояния и уровня электролитов. Обычно на догоспитальном этапе выполняется оценка уровня гликемии с помощью экспресс-метода или глюкометра, кетонурии с помощью тест-полосок. Остальные исследования (кислотно-щелочное состояние, оценка уровня электролитов) проводят при поступлении в стационар. При подтверждении ДКА рекомендована госпитализация. На догоспитальном этапе целесообразно введение физиологического раствора со скоростью 1 л/час.

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС) — острая декомпенсация СД, с резко выраженной гипергликемией (как правило, >35 ммоль/л), высокой осмолярностью плазмы и резко выраженной дегидратацией, при отсутствии кетоза и ацидоза.

Основная причина ГГС — выраженная относительная недостаточность инсулина в сочетании с дегидратацией. К провоцирующим ГГС факторам у пациентов с СД относят рвоту, диарею, лихорадку, другие острые заболевания и состояния (массивные кровотечения, обширные ожоги, острый инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, острое нарушение мозгового кровообращения, почечная недостаточность, гемодиализ, операции, травмы, тепловой и солнечный удар, применение диуретиков, сопутствующий несахарный диабет); неправильные медицинские рекомендации (запрещение достаточного потребления жидкости при жажде); пожилой возраст; прием глюкокортикостероидов, половых гормонов, аналогов соматостатина и т. д., эндокринопатии (акромегалия, тиреотоксикоз, гиперкортицизм).

Особенностью клинических проявлений при ГГС является полиморфная неврологическая симптоматика (судороги, дизартрия, двусторонний спонтанный нистагм, гипер- или гипотонус мышц, парезы и параличи; гемианопсия, вестибулярные нарушения и др.), которая не укладывается в какой-либо четкий синдром, изменчива и исчезает при нормализации осмолярности. Для пациентов с ГГС характерна выраженная полиурия, которая впоследствии может сменится олиго- и анурией, сильная жажда (у пожилых может отсутствовать), слабость, головная боль; выраженные симптомы дегидратации и гиповолемии: сниженный тургор кожи, мягкость глазных яблок при пальпации, тахикардия, позднее — артериальная гипотензия, затем нарастание недостаточности кровообращения, вплоть до коллапса и гиповолемического шока; нарушения сознания — сонливость, сопор и кома. Запах ацетона и дыхание Куссмауля нехарактерны. Крайне важен дифференциальный диагноз с отеком мозга во избежание ошибочного назначения мочегонных, в то время как пациенты с ГГС нуждаются в регидратации. При ГГС в отсутствие кетонурии, гиперкетонемии и ацидоза на фоне значительной гипергликемии отмечается высокая осмолярность плазмы (>320 мосмоль/л), повышение уровня скорректированного натрия (скорректированный Na+ =измеренный Na+ + 1,6 (глюкоза ммоль/л — 5,5)/5,5), уровень калия чаще в норме. Возможно развитие стрессового лейкоцитоза, повышение уровня креатинина.

На догоспитальном этапе тактика та же, что и при ДКА. Крайне важно своевременно заподозрить, диагностировать при необходимом минимуме обследований и при подтверждении ГГС рекомендовать госпитализацию. На догоспитальном этапе целесообразно введение физиологического раствора со скоростью 1 л/час.

Лактатацидоз (молочнокислый ацидоз) — метаболический ацидоз с большой анионной разницей (10 ммоль/л и более) и уровнем лактата в крови >4 ммоль/л (по некоторым определениям >2 ммоль/л).

Основные причины — снижение утилизации и повышенное образование лактата и гипоксия. К провоцирующим лактатацидоз факторам у пациентов с СД относят: прием бигуанидов; выраженная декомпенсация СД; любой ацидоз, включая ДКА; почечная или печеночная недостаточность; злоупотребление алкоголем; внутривенное введение рентгеноконтрастных средств; тканевая гипоксия (хроническая сердечная недостаточность (ХСН), кардиогенный шок, гиповолемический шок, облитерирующие заболевания периферических артерий, отравление угарным газом; синдром сдавления, ожоги, травмы, обширные гнойно-некротические процессы в мягких тканях, тяжелые заболевания органов дыхания, анемии, острая мезентериальная ишемия, асфиксия); острый стресс; выраженные поздние осложнения СД; старческий возраст; тяжелое общее состояние, запущенные стадии злокачественных новообразований и гемобластозов; передозировка нуклеозидных аналогов, â-адреномиметиков, кокаина, диэтилового эфира, пропофола, изониазида, стрихнина, сульфасалазина, вальпроевой кислоты, линезолида, парацетамола, салицилатов; отравление спиртами, гликолями; избыточное парентеральное введение фруктозы, ксилита или сорбита; беременность.

Среди характерных симптомов отмечают миалгии, не купирующиеся анальгетиками, боли в сердце, не купирующиеся антиангинальными средствами, боли в животе, головные боли, тошноту, рвоту, слабость, адинамию, артериальную гипотензию, тахикардию, одышку, впоследствии возможно развитие дыхание Куссмауля, нарушение сознания вплоть до комы. На фоне декомпенсированного метаболического ацидоза диагноз лактатацидоза достоверен при концентрации лактата >5,0 ммоль/л и рН <7,35 и весьма вероятен при концентрации лактата 2,2–5 ммоль/л в сочетании с рН артериальной крови <7,25. Кровь для определения лактата хранят в холоде не более 4 ч. Уровень гликемии может быть любой, чаще — гипергликемия. Также часто возможно повышение уровня креатинина и калия.

При характерной клинической картине на догоспитальном этапе рекомендовано определить уровень гликемии, кетонурии, при возможности определение кислотно-щелочного состояния, уровня лактата и электролитов. При гипергликемии, кетонурии и подозрении на лактатацидоз рекомендована госпитализация. На догоспитальном этапе целесообразно внутривенное введение физиологического раствора.

Гипогликемия и гипогликемическая кома. У пациентов с СД, находящихся на сахароснижающей терапии, гипогликемией, требующей немедленного купирования, следует считать уровень глюкозы плазмы <3,9 ммоль/л, независимо от наличия клинических симптомов (таблица 3).

Таблица 3

Виды гипогликемий

Высокий риск гипогликемии | • Снижение уровня глюкозы плазмы от 3 до ≤ 3,9 ммоль/л вне зависимости от клинической симптоматики |

Клинически значимая гипогликемия | • Снижение уровня глюкозы плазмы ≤3,0 ммоль/л вне зависимости от клинической симптоматики |

Тяжелая гипогликемия | • Требует помощи посторонних лиц для введения углеводов, глюкагона или других действий; • может привести к нарушению сознания и коме |

Вероятная симптоматическая гипогликемия | • Типичные симптомы гипогликемии; • уровень глюкозы крови неизвестен (многие пациенты принимают углеводы, не проводя измерений) |

Бессимптомная гипогликемия | • Снижение уровня глюкозы плазмы ≤3,9 ммоль/л, но симптомы гипогликемии отсутствуют; • характерно для пациентов с длительным стажем сахарного диабета |

Псевдогипогликемия | • Глюкоза плазмы >3,9 ммоль/л, но есть симптомы гипогликемии; • может развиться при резком снижении уровня гликемии с очень высоких значений до нормальных |

Основной причиной гипогликемии у пациента с СД является избыток инсулина в организме по отношению к содержанию углеводов. Причиной такого дисбаланса чаще всего становится передозировка инсулина или пероральных сахароснижающих средств, стимулирующих его секрецию, а также избыточная физическая активность или недостаточная углеводная квота в рационе на фоне прежних доз перечисленных препаратов. Повышенная чувствительность к инсулину может развиться в раннем послеродовом периоде, при надпочечниковой или гипофизарной недостаточности, что требует коррекции сахароснижающей терапии. У пациентов с тяжелой почечной, печеночной недостаточностью, с синдромом мальабсорбции, при ограничениях питания и др. также требуется коррекция доз сахароснижающих препаратов. Пациенты на инсулинотерапии должны быть обучены технике введения, хранения и расчету доз инсулина во избежание развития гипогликемии. Пациентам с длительным стажем заболевания необходимо измерять уровень гликемии регулярно и в разное время суток, с целью диагностики и своевременного купирования бессимптомных гипогликемических состояний. Именно ночные гипогликемии являются самой частой причиной смерти во сне пациентов с СД на инсулинотерапии. Клинические проявления и патогенетические механизмы влияния гипергликемии на разные органы и системы более подробно представлены в разделе "Синдромы при заболеваниях эндокринной системы".

При гипогликемическом состоянии без нарушения сознания, когда пациент самостоятельно может купировать гипогликемию рекомендовано принять легко усваиваемые углеводы (сахар — 2–4 куска по 5 г, мед/варенье — 1–1,5 столовых ложки, пакетированный фруктовый сок/сладкая газировка — 200 мл, большие таблетки глюкозы — 4–5), если в течение 15 мин гипогликемия не купирована, рекомендовано повторить лечение. При передозировке инсулина пролонгированного действия, особенно на ночь, целесообразно дополнительно съесть 1–2 хлебных единиц сложных углеводов (каша, хлеб и т. д.). Если пациент с нарушением или без сознания категорически запрещено вливать что-либо в рот, рекомендовано внутривенное введение 40–100 мл 40% раствора глюкозы струйно до полного восстановления сознания; как альтернативу можно использовать внутримышечное/подкожное введение 1 мг (детям — 0,5 мг) глюкагона. В тяжелых случаях, если сознание не восстанавливается, необходимо начать внутривенное капельное введение 5–10% раствора глюкозы и госпитализировать пациента.

Приложение 4. Поздние осложнения СД5

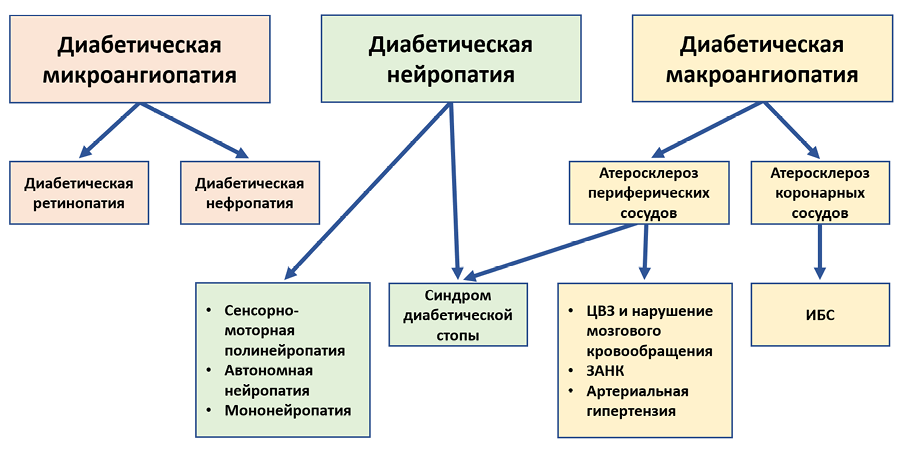

В спектре поздних (хронических) осложнений СД рассматривают (рисунок 2): диабетические микроангиопатии (ретинопатия, нефропатия); диабетические макроангиопатии (ишемическая болезнь сердца (ИБС), цереброваскулярные заболевания, заболевания артерий нижних конечностей), которые не являются непосредственно осложнениями СД, но СД способствует раннему проявлению и тяжелому течению данных заболеваний; диабетическая нейропатия; диабетическая нейроостеоартропатия; синдром диабетической стопы.

К основным факторам риска развития хронических осложнений относят длительность СД, генетические факторы, гипергликемию и выраженную вариабельность гликемии, артериальной гипертонии, дислипидемии. Обязательным условием профилактики развития и успешного лечения поздних осложнений является обучение больных методам самоконтроля гликемии и АД. Принципиально важное значение для своевременной диагностики и предотвращения прогрессирования осложнений имеет ДН — регулярное обследование пациентов с СД на предмет поздних осложнений, о чем пойдет речь в отдельном подразделе.

Диабетические микроангиопатии

Диабетическая ретинопатия (ДР) — специфичное нейромикрососудистое осложнение СД, развивающееся, как правило, последовательно от изменений, связанных с повышенной проницаемостью и окклюзией ретинальных сосудов до появления новообразованных сосудов и фиброглиальной ткани. Это одно из проявлений генерализованной микроангиопатии. При формулировке диагноза необходимо указать стадию ДР, дату проведения лазерной коагуляции сетчатки (если таковая проводилась); в случае если признаки ДР отсутствуют, следует указать, что диабетические изменения на глазном дне отсутствуют. Иные формулировки диагноза ("ангиопатия", "ангиоретинопатия", "фоновая ретинопатия", "ДР-0") недопустимы и затрудняют определение дальнейшей тактики лечения.

По мере усугубления степени выраженности ДР разделяют на стадии, в зависимости от которой определяется дальнейшая тактика терапии и частота осмотров (таблица 4).

Таблица 4

Классификация ДР

Стадии ДР | Характеристика изменений |

Непролиферативная | Микроаневризмы, мелкие интраретинальные кровоизлияния, "мягкие" ("ватные") и твердые экссудаты |

Препролиферативная | Наличие хотя бы одного из 3 признаков: венозные деформации в 2-х и более квадрантах; умеренные интраретинальные микрососудистые аномалии хотя бы в одном квадранте; множественные ретинальные геморрагии в 4-х квадрантах |

Пролиферативная | Неоваскуляризация (и/или фиброзная пролиферация) диска зрительного нерва и/или сетчатки, преретинальные и/или витреальные кровоизлияния (гемофтальм), тракционная (или тракционно-регматогенная) отслойка сетчатки, неоваскулярная глаукома. |

Пациент с СД 2 должен ежегодно проходить обследование у офтальмолога (исследование остроты зрения, тонометрия и офтальмоскопия с расширенным зрачком) вне зависимости от наличия ДР. При любой стадии ДР пациент должен наблюдаться у офтальмолога с индивидуальной частотой осмотров, в зависимости от стадии ДР (таблица 16). Другими показаниями для внепланового направления пациента в специализированные центры (к врачу-офтальмологу) могут стать: жалобы на снижение остроты зрения, острота зрения ниже 0,5 (6/12, 20/40); если проверка остроты зрения и обследование сетчатки не могут быть выполнены при скрининговом обследовании; пациенты после перенесенной лазерной коагуляции сетчатки должны быть направлены на повторное полное офтальмологическое обследование.

При любой стадии ДР может развиваться диабетический макулярный отек (ДМО) — утолщение сетчатки, связанное с накоплением жидкости в межклеточном пространстве нейроэпителия, которое требует неотложной специализированной помощи. Помимо гипергликемии, для ДР серьезным фактором риска является выраженная вариабельность гликемии, т. е. колебания среднесуточных показателей гликемии от очень низких до очень высоких.

Основным методом лечения ДР является лазерная коагуляция сетчатки, которую выполняют при наличии экстренных показаний вне зависимости от показателей гликемии. Снижение гликемии необходимо начинать постепенно и одновременно с проведением лазерной коагуляции сетчатки. Применение ангиопротекторов, антиоксидантов, ферментов и витаминов при ДР малоэффективно и не рекомендуется! Существуют методы медикаментозного лечения: интравитреальные инъекции ингибиторов ангиогенеза — как монотерапия, так и в сочетании с лазерной коагуляцией; интравитреальное введение глюкокортикостероидов в виде имплантов рекомендуется в качестве второй линии терапии при наличии клинически значимого ДМО. В особо тяжелых случаях, в том числе при ДР, осложнившейся гемофтальмом, ДМО тракционного генеза, тракционной отслойкой сетчатки с захватом области макулы — рекомендована витрэктомия (или витреошвартэктомия).

Диабетическая нефропатия — это специфическое хроническое заболевание почек (ХБП) при СД, развивающаяся под воздействием метаболических, гемодинамических, воспалительных, генетических, эпигенетических факторов, приводящее к терминальной почечной недостаточности, требующей проведения заместительной почечной терапии (диализ, трансплантация). При формулировке диагноза необходимо указать стадию ХБП по уровню скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (таблица 5) и уровню альбуминурии (таблица 6), если показатели альбуминурии нормализовались на фоне нефропротективной терапии, в диагноз выносится формулировка "регресс альбуминурии на фоне нефропротективной терапии".

Пациент с СД должен регулярно проходить обследование на предмет своевременного выявления диабетической нефропатии (расчет СКФ не реже 1 раза в год, анализ мочи на микроальбуминурию — не реже 2 раз в год). При наличии ХБП пациенту с СД рекомендован индивидуальный план обследований в рамках ДН в зависимости от стадии ХБП с оценкой ее осложнений, категории комбинированного риска сердечно-сосудистых событий и терминальной стадии почечной недостаточности (таблицы 7, 8).

Рис. 2. Поздние (хронические) осложнения СД.

Сокращения: ЦВЗ — цереброваскулярные заболевания, ЗАНК — заболевания артерий нижних конечностей, ИБС — ишемическая болезнь сердца.

Таблица 5

Стадии ХПБ по уровню СКФ

СКФ (мл/мин/1,73 м2) | Определение | Стадия |

≥90 | Высокая и оптимальная | С1* |

60–89 | Незначительно сниженная | С2* |

45–59 | Умеренно сниженная | С3а |

30–44 | Существенно сниженная | С3б |

15–29 | Резко сниженная | С4 |

<15 | Терминальная почечная недостаточность | С5 |

Примечание: * — при отсутствии маркеров почечного повреждения ХБП не диагностируется.

Таблица 6

Стадии ХБП по уровню альбуминурии

Категория | А/Кр мочи | СЭА (мг/сут.) | Описание | |

мг/ммоль | мг/г | |||

А1 | <3 | <30 | <30 | Норма |

А2 | 3–30 | 30–300 | 30–300 | Умеренно повышена |

А3 | >30 | >300 | >300 | Значительно повышена* |

Примечание: * — включая невротический синдром (СЭА ˃2200 мг/сут.).

Сокращения: А/Кр — соотношение альбумин/креатинин, СЭА — скорость экскреции альбумина.

Таблица 7

Осложнения ХБП

Осложнения | Параметры клинико-лабораторной оценки |

Артериальная гипертония | Артериальное давление, масса тела |

Перегрузка объемом | Анамнез, физикальное обследование, масса тела |

Электролитные нарушения | Электролиты плазмы |

Метаболический ацидоз | Электролиты плазмы, кислотно-щелочное состояние |

Анемия | Гемоглобин, показатели обмена железа (ферритин, насыщение трансферрина железом) |

Минеральные и костные нарушения | Кальций, фосфор плазмы, паратгормон, 25(ОН)- витамин D |

Таблица 8

Комбинированный риск сердечно-сосудистых событий и терминальной почечной недостаточности у пациентов с ХБП в зависимости от категории СКФ и уровня альбуминурии

А1 | Соотношение А/Кр в разовой порции утренней мочи | |||

Низкий | Умеренный | Высокий | ||

СКФ EPI (мл/мин/1,73 м2) | С1 | Низкий | Умеренный | Высокий |

С2 | Умеренный | Высокий | Очень высокий | |

С3а | Высокий | Очень высокий | Очень высокий | |

С3б | Очень высокий | Очень высокий | Очень высокий | |

С4 | Очень высокий | Очень высокий | Очень высокий | |

С5 | Очень высокий | Очень высокий | Очень высокий | |

Сокращения: А/Кр — соотношение альбумин/креатинин, СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

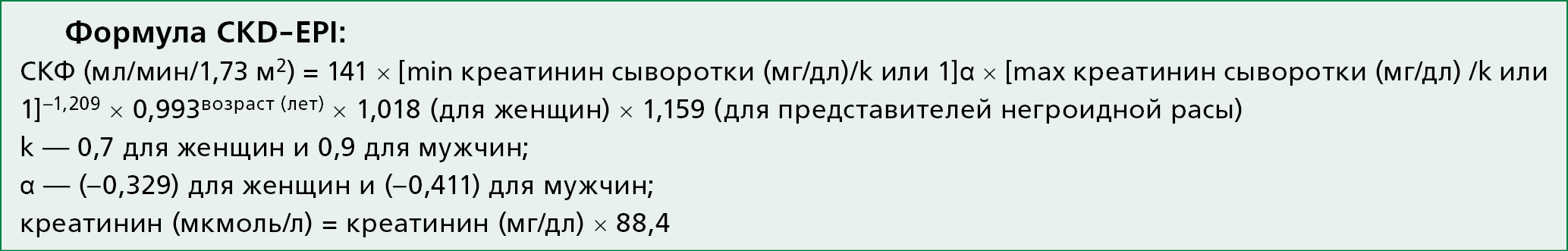

СКФ вычисляют с учетом уровня креатинина сыворотки с использованием валидизированной формулы (предпочтительно формула CKD-EPI, наилучшим образом соотносящаяся с референтными (клиренсовыми) методами определения). Сегодня существуют разные ресурсы и приложения с калькуляторами для расчета СКФ, что существенно облегчает задачу.

Многие инструкции к лекарственным препаратам, требующим коррекции дозы при изменениях функционального состояния почек, составлены на основе расчета СКФ по формуле Кокрофта-Голта, которая обладает некоторой неточностью, особенно при нормально или незначительно сниженной СКФ.

Состояния, при которых определение СКФ рекомендовано клиренсовыми методами:

- беременность;

- морбидное ожирение (ИМТ ≥40 кг/м2;

- дефицит массы тела (ИМТ ≤15 кг/м2);

- вегетарианство;

- миодистрофия, параплегия, квадриплегия;

- нестандартные размеры тела (ампутированные конечности);

- острое повреждение почек;

- почечный трансплантат;

- назначение нефротоксичных препаратов;

- при определении начала заместительной почечной терапии.

К базовым принципам лечения диабетической нефропатии при СД следует отнести: нормализацию гликемии и коррекцию сахароснижающей терапии с учетом стадии ХБП (таблица 9), нормализацию АД и внутрипочечной гемодинамики, коррекцию дислипидемии, модификацию образа жизни (контроль потребления белка и соли, снижение массы тела при ожирении, индивидуальный уровень физической активности, отказ от курения).

Таблица 9

Ограничения в применении сахароснижающих препаратов в зависимости от стадии ХБП

Препараты | Стадия ХБП | Комментарии |

Метформин | С 1–3 | При ХБП С3б-5 необходима коррекция дозы препарата |

Глибенкламид (в т. ч. микронизированный) | С 1–2 | |

Гликлазид и гликлазид МВ | С 1–4 | При ХБП С3б-5 необходима коррекция дозы препарата |

Глимепирид | С 1–4 | При ХБП С3б-5 необходима коррекция дозы препарата |

Гликвидон | С 1–5 | |

Глипизид и глипизид ретард | С 1–4 | При ХБП С3б-5 необходима коррекция дозы препарата |

Репаглинид | С 1–5 | |

Натеглинид | С 1–3 | При ХБП С3б-5 необходима коррекция дозы препарата |

Пиоглитазон | С 1–4 | |

Росиглитазон | С 1–4 | |

Ситаглиптин | С 1–5 | При ХБП С3б-5 необходима коррекция дозы препарата |

Вилдаглиптин | С 1–5 | При ХБП С3б-5 необходима коррекция дозы препарата |

Саксаглиптин | С 1–5 | При ХБП С3б-5 необходима коррекция дозы препарата |

Линаглиптин | С 1–5 | |

Алоглиптин | С 1–5 | При ХБП С3б-5 необходима коррекция дозы препарата |

Гозоглиптин | С 1–3а | |

Гемиглиптин | С 1–5 | |

Эвоглиптин | С 1–4 | |

Эксенатид | С 1–3 | |

Лираглутид | С 1–4 | |

Ликсисенатид | С 1–3 | |

Дулаглутид | С 1–4 | |

Семаглутид | С 1–4 | |

Дапаглифлозин | С 1–4 | Не инициировать при СКФ <25 мл/мин/1,73 м2 (можно продолжить у ранее получавших терапию), на диализе противопоказан |

Эмпаглифлозин | С 1–3 | При наличии ХСН возможно применение препарата до СКФ <20 мл/мин/1,73 м2 |

Канаглифлозин | С 1–4 | Не инициировать при СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 (можно продолжить при альбуминурии> 300 мг/сут. у ранее получавших терапию), на диализе противопоказан |

Ипраглифлозин | С 1–3 | |

Эртуглифлозин | С 1–3а | |

Инсулины, включая аналоги | С 1–5 | При ХБП С3б-5 необходима коррекция дозы препарата |

Сокращения: СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ХБП — хроническая болезнь почек.

При ХБП С3б-5 необходима коррекция дозы пероральных сахароснижающих препаратов. Необходимо помнить о повышении риска развития гипогликемии у больных на инсулинотерапии по мере прогрессирования заболевания почек от ХБП С1–2 до С3–5, что требует снижения дозы инсулина. А также следует помнить, что у пациентов в терминальной стадии почечной недостаточности и на диализе достоверность уровня HbA1c ограничена из-за уменьшения периода полужизни эритроцитов, изменения их свойств под действием метаболических и механических факторов, влияния терапии.

При проведении исследований с внутривенным введением йодосодержащих рентгеноконтрастных препаратов пациентам с СД и ХБП необходимо избегать применения высокоосмолярных препаратов; использовать минимально возможную дозу рентгеноконтрастного препарата; отменить метформин, нестероидные противовоспалительные средства, иНГЛТ-2, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента/блокаторы рецепторов ангиотензина II, диуретики (по возможности), потенциально нефротоксичные препараты за 48 ч до и после процедуры; проводить адекватную гидратацию пациента с использованием физиологического раствора до, во время и после проведения исследования (1 мл/кг/ч); оценить СКФ через 48–96 ч после исследования.

Наличие СД не является противопоказанием к трансплантации почки. Заблаговременно до трансплантации необходимо детальное, комплексное обследование пациентов.

Диабетические макроангиопатии

Диабетические макроангиопатии (сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза (АССЗ)) не считают прямыми осложнениями СД, однако СД является одним из основных факторов, влияющих на раннее развитие, быстрое прогрессирование, тяжелое течение этих заболеваний, значительно ухудшая прогноз. К основным АССЗ относят: ИБС; цереброваскулярные заболевания; заболевания артерий нижних конечностей (ЗАНК). У больных СД использование шкал SCORE2 или других шкал для стратификации сердечно-сосудистого риска, в том числе специально разработанных для больных СД, не рекомендуется. Пациенты с СД — пациенты со средним, высоким и очень высоким сердечно-сосудистыми риском. Специфические факторы риска развития АССЗ для пациентов с СД 2 — гипергликемия, гипогликемия и вариабельность гликемии, гиперинсулинемия, инсулинорезистентность, снижение СКФ, альбуминурия, длительность СД.

Течение ИБС у пациентов с СД имеет ряд особенностей. Высока частота безболевых ("немых") форм ИБС и острого инфаркта миокарда; характерно диффузное поражение коронарных артерий и высокий риск рестенозов при стентировании коронарных артерий; высокий риск внезапной смерти; высокая частота развития постинфарктных осложнений (кардиогенного шока, застойной сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма). Методы профилактики, диагностики и лечения АССЗ у пациентов с СД аналогичны общепринятым методам, согласно актуальным клиническим рекомендациям. Всем пациентам с СД рекомендовано выполнять электрокардиографию минимум 1 раз в год, по показаниям чаще.

У пациентов с СД часто наблюдается сочетанное повышение уровня холестерина и триглицеридов. Необходимо добиваться снижения уровня у больных СД среднего риска ЛНП <2,6 ммоль/л, высокого риска — <1,8 ммоль/л, очень высокого риска — ЛНП <1,4 ммоль/л. У больных с СД очень высокого риска, которые перенесли повторное сосудистое событие в течение 2 лет, целевые значения ЛНП составляют <1 ммоль/л. Статины являются препаратами первой линии в лечении дислипидемии у пациентов с СД. Пациентам очень высокого риска, которые не достигают целевых значений на фоне приема максимально допустимых доз статинов, рекомендована комбинированная терапия с эзетимибом. Больным с СД очень высокого риска и нецелевыми показателями на такой терапии показано назначение ингибиторов пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексинового типа 9 — эволокумаба, алирокумаба или инклисирана. При сохраняющемся высоком уровне триглицеридов (>2,3 ммоль/л), несмотря на достижение целевых показателей ХС-ЛНП целесообразно рассмотреть назначение фибратов.

Пациенты с СД и АССЗ нуждаются в строжайшем контроле гликемии. Гипергликемия является одним из основных предикторов неблагоприятных исходов при развитии острого коронарного синдрома. Однако целевые значения HbA1c у таких пациентов выше, чем у пациентов без АССЗ и индивидуальны для каждой возрастной группы. Это связано с тем, что пациентам с АССЗ следует избегать гипогликемических состояний и принимать сахароснижающие препараты с минимальным риском из развития. Острая гипогликемия может усиливать ишемию миокарда и отрицательно влиять на течение острого коронарного синдрома у больных с СД, а также провоцировать жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма; хроническая гипогликемия повышает риск деменции и когнитивных расстройств.

При появлении жалоб у пациента на боли в мышцах (чаще в икроножных, реже — в бедре и ягодичных) и дискомфорт в ногах в покое и при физической нагрузке (не всегда), симптомы перемежающейся хромоты следует исключить ЗАНК. При осмотре обращает внимание снижение или отсутствие пульсации на артериях стоп (в т. ч. a. dorsalis pedis), выпадение волос на ногах, атрофия мышц, бледность, экхимоз; возможно развитие язвенный дефектов, гангрены пальце и стопы. Помимо перечисленных клинических проявлений, отличием ишемических язв от язвенных дефектов, развившихся на фоне периферической полинейропатии, является выраженный болевой синдром. Верификация ЗАНК у пациентов с СД и трофическими поражениями нижних конечностей необходима для оценки прогноза клинических исходов АССЗ и риска преждевременной смерти. Всем пациентам с подозрением на ЗАНК показана инструментальная оценка состояния периферического кровотока — ультразвуковая допплерография и допплерометрия с подсчетом лодыжечно-плечевого индекса (соотношение систолического АД в артериях стопы и систолического АД в плечевой артерии); измерение пальцевого систолического давления и пальце-плечевого индекса; оценку перфузии мягких тканей проводят с помощью транскутанной оксиметрии и измерения перфузионного давления кожи. Для визуализации и анатомической оценки поражений применяют ультразвуковое дуплексное сканирование, магнитно-резонансную томографию, мультиспиральную компьютерную ангиографию, рентгеноконтрастную ангиографию. Пациенты с ЗАНК нуждаются в наблюдении междисциплинарной команды специалистов, в которую входят эндокринолог, врач кабинета диабетической стопы, сосудистый хирург, ортопед, кардиолог, невролог, врач функциональной диагностики. У пациентов с умеренным и высоким риском потери конечности проведение реваскуляризации обязательно. В целях профилактики ЗАНК необходимо отказаться от курения, удерживать целевые показатели гликемии, липидного обмена и АД, соблюдать правила ухода за ногами и по возможности увеличить уровень физической активности.

Диабетическая нейропатия

Диабетическая нейропатия — это комплексное понятие, объединяющее несколько синдромов, каждый из которых характеризуется диффузным или очаговым поражением периферических и/или автономных нервных волокон в результате гипергликемии. Самой распространенной является диффузная нейропатия (дистальная и автономная), среди атипичных форм выделяют мононейропатию (мононевриты различной локализации) и радикулопатию.

Дистальная нейропатия встречается в нескольких формах: сенсорная — с преимущественным поражением тонких нервных волокон; моторная — с преимущественным поражением толстых нервных волокон; смешанная (сенсомоторная) — наиболее распространенная. Как правило, диабетическая периферическая нейропатия развивается симметрично. Характерными считают жалобы на боли в стопах разной интенсивности в покое, чаще в ночные и вечерние часы, онемение, парестезии, зябкость стоп, судороги в мышцах голеней и стоп. Осмотр позволяет выявить сухость кожи, атрофию мышц, характерную деформацию пальцев (молоткообразная деформация). Для оценки периферической чувствительности используют методики определения вибрационной, температурной, болевой, тактильной и проприоцептивной чувствительности. В рамках диагностики моторной формы рекомендовано оценить мышечную силу и сухожильные рефлексы. Для диагностики диабетической нейропатии можно использовать диагностические шкалы, например: шкала симптомов нейропатии (Neuropathy Symptom Score, NSS); визуально-аналоговая шкала (для оценки болевого синдрома); Мичиганский опросник для скрининга нейропатии (The Michigan Neuropath Screening Instrument, MNSI); опросник DN4 для диагностики болевой нейропатии.

Автономная нейропатия (вегетативная) может развиваться в нескольких формах (кардиоваскулярной, гастроинтестинальной, урогенитальной). Для каждой из форм характерны свои клинические проявления и тактика ведения.

Кардиоваскулярная автономная нейропатия (КАН) — одна из форм диабетической автономной нейропатии, при которой происходит нарушение регуляции сердечной деятельности и тонуса сосудов вследствие повреждения нервных волокон вегетативной нервной системы, иннервирующих сердце и кровеносные сосуды. КАН встречается у 25 % пациентов с СД и считается независимым фактором риска сердечно-сосудистых событий и смертности. Характерными клиническими признаками КАН являются тахикардия покоя (>100 уд./мин), ортостатическая гипотензия, синдром постуральной тахикардии, снижение переносимости физических нагрузок, "немая" (безболевая) ишемия миокарда. Для диагностики КАН проводят мониторирование электрокардиограммы с оценкой вариации частоты сердечных сокращений при медленном глубоком дыхании, а также в ответ на ортостатическую пробу; пробу Вальсальвы; оценку АД в ответ на ортостатическую пробу; оценку диастолического АД в ответ на изометрическую нагрузку. Два и более патологических (аномальных) результата тестов позволяют установить диагноз КАН.

Характерными жалобами пациента при гастроинтестинальной форме нейропатии являются дисфагия, боли в животе, чередование диареи и запоров, ночная диарея, ощущение переполнения желудка, боли и тяжесть в правом подреберье, тошнота. В случае появления указанных жалоб пациента с СД необходимо направить к узкопрофильному специалисту. С целью диагностики рекомендовано проведение рентгенографии органов желудочно-кишечного тракта, эзофагогастродуоденоскопии, сцинтиграфии желудка, электрогастрографии.

Урогенитальная форма характеризуется отсутствием позывов к мочеиспусканию, проявлениями эректильной дисфункции; ретроградной эякуляцией. В рамках диагностики и оценки степени выраженности нейропатии уролог проводит комплексное инструментальное обследование, в которое должны быть включены урофлоуметрия, ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с оценкой объема остаточной мочи), ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование сосудов полового члена.

Лечение диабетической нейропатии подразумевает комплексный подход. Основой успешного лечения и профилактики диабетической нейропатии является достижение и поддержание индивидуальных целевых показателей гликемичекого и липидемического контроля. В зависимости от формы нейропатии тактика терапии определяется эндокринологом, неврологом, кардиологом, гастроэнтерологом, урологом. Скрининг диабетической нейропатии проводится у всех пациентов с СД 1 типа спустя 5 лет от дебюта заболевания, а при СД 2 — с момента установления диагноза. Обследование пациента с СД 2 на предмет выявления диабетической нейропатии должно проводиться ежегодно.

Синдром диабетической стопы

Синдром диабетической стопы (СДС) развивается вследствие неврологических и трофических нарушений у пациентов с СД и проявляется в виде инфекции, язвы и/или деструкции глубоких тканей стопы. К факторам риска развития СДС у пациентов с СД относят дистальную полинейропатию на стадии клинических проявлений, заболевания периферических артерий любого генеза, деформацию стоп любого генеза, диабетическую нефропатию и ХБП С3–5, злоупотребление алкоголем, курение. В зоне риска находятся одинокие и пожилые пациенты, а также слабовидящие или слепые. При формулировке диагноза необходимо указать форму СДС и степень раневого дефекта при СДС (по Wagner) (таблица 10).

- Нейропатическая форма СДС:

- трофическая язва стопы;

- диабетическая нейроостеоартропатия.

- Ишемическая форма СДС.

- Нейроишемическая форма СДС.

При проведении дифференциальной диагностики формы СДС необходимо учитывать следующие особенности развития и клинических проявлений каждой из них. Для пациентов с нейропатической формой характерно длительное течение СД, наличие в анамнезе трофических язв стоп, ампутаций пальцев и отделов стопы, деформаций стоп, ногтевых пластинок; возможно, злоупотребление алкоголем. При осмотре отмечают сухость кожи, участки гиперкератоза на стопах, специфическая деформация стоп и голеностопных суставов, пульсация на артериях обеих стоп сохранена; язвенные дефекты появляются в зонах избыточного нагрузочного давления, безболезненные; субъективная симптоматика отсутствует. У пациентов с ишемической формой СДС в анамнезе АССЗ, артериальная гипертония и/или дислипидемия; часто это пациенты с большим стажем курения. При осмотре — кожа бледная или цианотичная, атрофична, не редко появляются трещины; деформации пальцев носят неспецифичный характер; пульсация на артериях стоп снижена или отсутствует; развиваются акральные некрозы, резко болезненные; возможно развитие перемежающейся хромоты, но у пациентов с диабетической нейропатией она может отсутствовать.

Пациенты с СДС должны наблюдаться в кабинете диабетической стопы. Ключевым аспектом успешного лечения является адекватный контроль гликемии и поддержание показателей липидного профиля в целевом диапазоне. К основным принципам местного лечения относят хирургическую обработку раны, очищение, устранение ишемии, устранение отека, контроль экссудации, разгрузку пораженной конечности (разгрузочные повязки или полубашмаки; кресло-каталка) и при необходимости применяют адъювантную терапию (местное введение факторов роста, ацеллюлярный матрикс или использование коллагенсодержащих повязок или терапию отрицательным давлением). Обязательным этапом обследования является бактериологическое исследование тканей раны. При подтверждении на основании клинических и/или лабораторных данных назначают антибактериальную терапию. После обработки раны используют современные средства закрытия ран. Выбор повязки осуществляется только хирургом или специалистом отделения/кабинета диабетической стопы!

В основе профилактики СДС лежит достижение и поддержание индивидуальных целевых показателей гликемического контроля. Необходимо раннее выявление больных, входящих в группу риска СДС. Крайне важно обучать пациентов и/или их родственников правилам ухода за ногами и выбора обуви. Регулярное посещение кабинета диабетической стопы для осмотра и подиатрического ухода помогает предотвратить развитие СДС. Пациентам с деформациями стоп, перенесшим ампутации в пределах стопы своевременная, и регулярная ортопедическая помощь.

Таблица 10

Классификация раневых дефектов при СДС (по Wagner)

Степень | Проявления |

0 | Раневой дефект отсутствует, но есть сухость кожи, клювовидная деформация пальцев, выступание головок метатарзальных костей, другие костные и суставные аномалии |

1 | Поверхностный язвенный дефект без признаков инфицирования |

2 | Глубокая язва, обычно инфицированная, но без вовлечения костной ткани |

3 | Глубокая язва с вовлечением в процесс костной ткани, наличием остеомиелита |

4 | Ограниченная гангрена (пальца или стопы) |

5 | Гангрена всей стопы |

Приложение 5. Основные принципы немедикаментозной терапии5

Следует учитывать, что наибольшая эффективность мероприятий по модификации образа жизни достигается в первые несколько месяцев, в связи с чем для сохранения приверженности к выполнению рекомендаций оправданным является осуществление контроля за пациентом 1 раз в 3 мес. С целью осуществления контроля и повышения приверженности к соблюдению рекомендаций в ранние сроки могут использоваться различные методы, включая, например, телефонный контакт.

Фундаментом терапии СД 2 является модификация системы питания. Без соблюдения принципов диетотерапии при сахарном диабете сахароснижающая терапия требует значительно больших доз препаратов и может оказаться малоэффективной. Именно поэтому и профилактику, и лечение нарушений углеводного обмена следует начинать с обучения пациентов основным принципам питания. Основные векторы формирования системы питания должны быть направлены на снижение массы тела, исключение из рациона продуктов, оказывающих "непосильную" углеводную нагрузку (простых углеводов и продуктов с высоким гликемическим индексом), а также ограничение продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

К основным принципам диетотерапии при СД 2 относят:

- Исключение избыточной углеводной нагрузки путем исключения из типичного рациона простых (легко усваиваемых) углеводов и продуктов с высоким содержанием добавленных сахаров.

- Соблюдение энергетического баланса, а при необходимости снизить массу тела — ограничение калорийности рациона с умеренным (не более 500) дефицитом калорий, преимущественно за счет насыщенных жиров и простых углеводов.

- Достаточное содержание в рационе пищевых волокон и белка.

- Профилактика развития и усугубления сердечно-сосудистых заболеваний — гипохолестериновая диета с исключением из рациона высокожирных и жареных продуктов [4].

Основная роль углеводов состоит в обеспечении организма необходимой энергией. Абсолютное исключать углеводы из рациона нельзя! Это опасно и может привести к необратимым последствиям, в первую очередь к неконтролируемому кетоацидозу, поэтому пациенту с СД следует исключить именно простые углеводы, то есть те углеводы, которые быстро всасываются в кровь после еды, что вызывает быстрый подъем уровня глюкозы в крови (сахар, мед, варенье, шоколад, конфеты, другие сладости и кондитерские изделия). Медленно усваиваемые углеводы состоят из длинных цепей, что способствует их более длительному перевариванию и, соответственно, постепенному повышению уровня гликемии. Именно они должны присутствовать в рационе пациента с нарушениями углеводного обмена.

Следует отдельно сказать о продуктах с высоким гликемическим индексом. Это понятие введено в диабетологии для определения способности того или иного продукта повышать уровень сахара в крови. Чем выше гликемический индекс продукта, тем быстрее поднимется уровень гликемии при употреблении его в пищу. Продукты с высоким гликемическим индексом также следует исключить из типичного рациона пациента с сахарным диабетом (белый хлеб, сдобная выпечка, белый рис, каши быстрого приготовления, хлопья, мюсли, картофельное пюре, консервированные фрукты, сухофрукты, бананы, хурма, виноград, инжир, сладкие газированные напитки, соки, макаронные изделия из обычной пшеничной муки и др.).

Не менее важно распределить углеводную нагрузку на разные приемы пищи, то есть соблюдать режим питания. Длительные промежутки между приемами пищи приводят к выраженному чувству голода, что в свою очередь провоцирует переедание. Поэтому пациент с СД должен очень внимательно относится к режиму приема пищи, планировать свой завтрак обед и ужин. Причем, если на завтрак и обед пациенту можно рекомендовать и кашу, и углеводный гарнир, то на ужин — следует ограничиться белковым блюдом и овощами, избегая углеводной нагрузки вечером и на ночь. Большое количество углеводов на ужин неблагоприятно отражается как на показателях гликемии натощак с утра, так и на массе тела.

Учитывая актуальную проблему ожирения и избыточной массы тела у пациентов с СД 2, необходимо подчеркнуть, что снижать калорийность рациона необходимо за счет жиров и простых углеводов. Пациентам с СД противопоказаны экстремально гипокалорийные диеты (1000 ккал и меньше), а также голодание. Необходимо исключить из рациона продукты с высоким содержанием жира, обратить внимание пациента, что жир — это не только масло, сало и видимых жир на мясе, т. к. существуют продукты с большим количеством скрытых жиров, употребление которых приводит к потреблению избыточного количества калорий, а самое главное — неблагоприятно влияют на липидных обмен и провоцируют развитие и усугубление сердечно-сосудистых заболеваний.

Необходимо исключить из методов кулинарной обработки жарение на растительном масле, рекомендовано запекать, готовить на пару, тушить или использовать гриль. Растительное масло любого происхождения (подсолнечное, оливковое, кукурузное, льняное и т. д.) — один из самых калорийных продуктов, его количество должно быть строго ограничено — не более десертной ложки в сутки. Для салата лучше использовать иную, менее калорийную заправку (лимонный сок, нежирный йогурт).

Важной рекомендацией по питанию является и ограничение соли в рационе. Традиционно рекомендуемое количество соли — не более 5 г в сутки актуально и для пациентов с СД 2. Рекомендовано исключить из ежедневного рациона соленья, копчености и колбасные изделия, чипсы, соленую рыбу, соленые орешки и прочее, следует также не использовать дополнительное досаливание блюда за столом. Избыточное количество соли приводит к задержке жидкости, появлению отеков и увеличению уровня АД.

Приверженность пациента к здоровому образу жизни значительно облегчает течение СД, снижение массы тела зачастую способствует снижению доз сахароснижающих препаратов и улучшению качества жизни в целом. Специалистам, занимающимся ведением пациентов с СД, важно уделять внимание не только коррекции медикаментозной терапии, но и обучать пациентов принципам здорового питания и мотивировать их на модификацию образа жизни, только в этом случае удастся достичь стабильного контроля гликемии и избежать развития поздних осложнений СД.

Важным аспектом немедикаментозного лечения СД является физическая активность. Регулярные нагрузки способствуют достижению целевых показателей гликемического контроля пациентам с СД 2, способствуют снижению массы тела, повышают общую выносливость и тренированность. Стандартные известные рекомендации по продолжительности аэробных упражнений не менее 150 мин в неделю должны быть скорректированы с учетом возраста пациента, наличия и степени тяжести осложнений СД и сопутствующей патологии. Физическая активность повышает риск гипогликемии во время и после нагрузки у пациентов на инсулинотерапии и пероральных сахароснижающих препаратах, стимулирующих секрецию инсулина. Если у пациента на инсулинотерапии предстоит кратковременная физическая активность, необходимо оценить уровень гликемии до и после физической активности и принять решение о необходимости принять 1–2 хлебных единиц медленно усваиваемых углеводов до и после нагрузки. Если предстоят длительные запланированные физические нагрузки, рекомендовано уменьшить дозу инсулинов, в том числе базального, который будет действовать во время и после физической активности на 20–50 %. Необходим дополнительный самоконтроль каждые 2–3 ч: при уровне гликемии <7 ммоль/л — прием 1–2 хлебных единиц медленно усваиваемых углеводов, при гликемии <5 ммоль/л — быстро усваиваемых углеводов. Физическая активность временно противопоказана при гликемии >13 ммоль/л с кетонурией и при гликемии >16 ммоль/л без кетонурии; при гемофтальме, отслойке сетчатки; первые полгода после лазерной коагуляции сетчатки или витрэктомии; неконтролируемой артериальной гипертонии. При разных поздних осложнениях СД вид и интенсивность нагрузок подбирается индивидуально.

Крайне важными в терапии СД являются обучение и психосоциальная поддержка пациентов с СД. Обучающие мероприятия следует проводить со всеми больными СД от момента выявления заболевания и на всем его протяжении. Цели и задачи обучения должны быть конкретизированы в соответствии с актуальным состоянием пациента. На базе поликлиник, стационаров и консультативно-диагностических центров существуют Школы для пациентов с СД, где все пациенты должны регулярно (не реже раза в 3 года) проходить обучение по специально разработанным структурированным программам с практической отработкой навыков в зависимости от типа и стажа СД. Психологическая поддержка пациентов с СД важна как со стороны семьи, так и со стороны специалистов с целью сохранения и повышения психологического благополучия пациентов, предупреждения их психологической инвалидизации, улучшения качества жизни, а также повышения эффективности терапии СД.

Терапевтическое обучение

Согласно решению Всемирной организации здравоохранения, терапевтическое обучение пациентов является самостоятельным разделом медицины и важнейшей составляющей лечения хронических заболеваний, прежде всего СД. Обучение признано неотъемлемой частью комплекса терапевтических мероприятий при СД 2 и должно продолжаться на всем протяжении заболевания. Лечение СД 2 обязательно включает обучение самоконтролю гликемии и принципам управления заболеванием.

Обучающие мероприятий необходимо проводить со всеми пациентами с СД 2 от момента выявления заболевания и на всем его протяжении не реже 1 раза в 3 года в целях повышения осведомленности пациентов и улучшения распознавания гипогликемии, снижения рисков развития тяжелой гипогликемии, для достижения целевых показателей гликемического контроля и улучшения самостоятельного управления заболеванием.

Для терапевтического обучения пациенты, не проходившие обучения (первичный цикл), или пациенты, уже прошедшие обучение (повторные циклы), направляются в кабинет "Школа для пациентов с сахарным диабетом", который является структурным подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь по профилю "эндокринология". Занятия проводятся в виде группового терапевтического обучения пациентов по структурированным программам в зависимости от типа СД и метода лечения, с обязательной практической отработкой навыков, необходимых для самостоятельного управления заболеванием.

Для обучения используются специально разработанные структурированные программы, адресованные конкретному контингенту пациентов (СД 2 на диете и пероральных сахароснижающих препаратах, СД 2 на инсулинотерапии, беременных женщин с СД 2.

Обязательные разделы обучающих программ:

- общие сведения о СД;

- питание;

- физическая активность;

- самоконтроль гликемии;

- сахароснижающие препараты;

- инсулинотерапия (подробно для пациентов, получающих инсулин);

- гипогликемия;

- поздние осложнения СД;

- контрольные обследования при СД.

Обучение проводится специально подготовленными медицинскими работниками (врачом-эндокринологом, медицинской сестрой; с возможным участием медицинского психолога и врача-диетолога), может осуществляться как в индивидуальном порядке, так и в группах. Содержание обучающих программ соответствует принятым стандартам диагностики и лечения СД, а их структура учитывает основные принципы педагогики.

В процессе обучения большая часть времени посвящена практической отработке навыков, необходимых для самостоятельного управления заболеванием. Прежде всего это касается самоконтроля глюкозы крови, техники инъекций инсулина, правил коррекции доз инсулина, ухода за ногами, самостоятельного измерения АД.

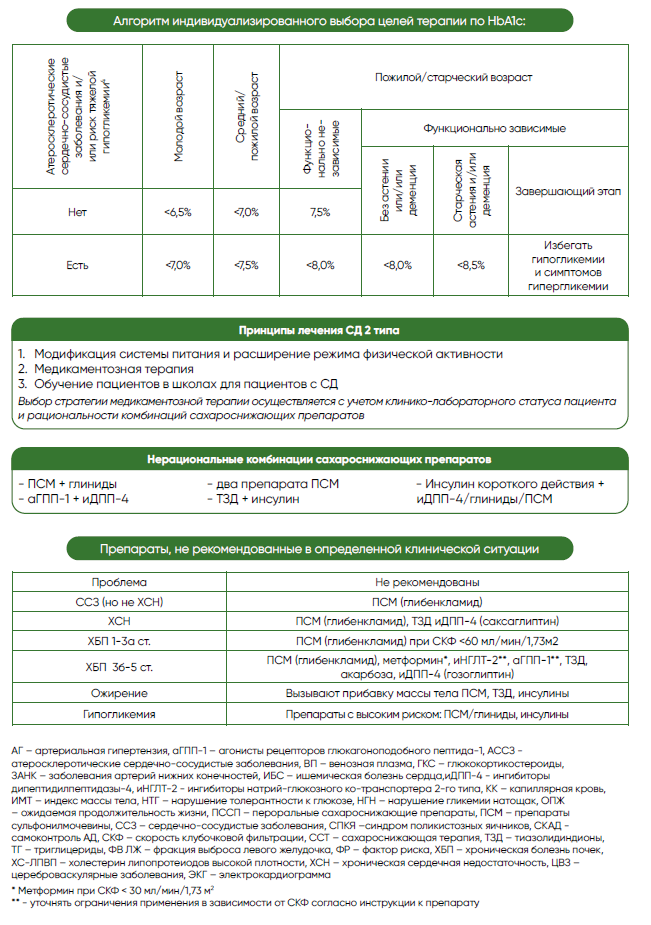

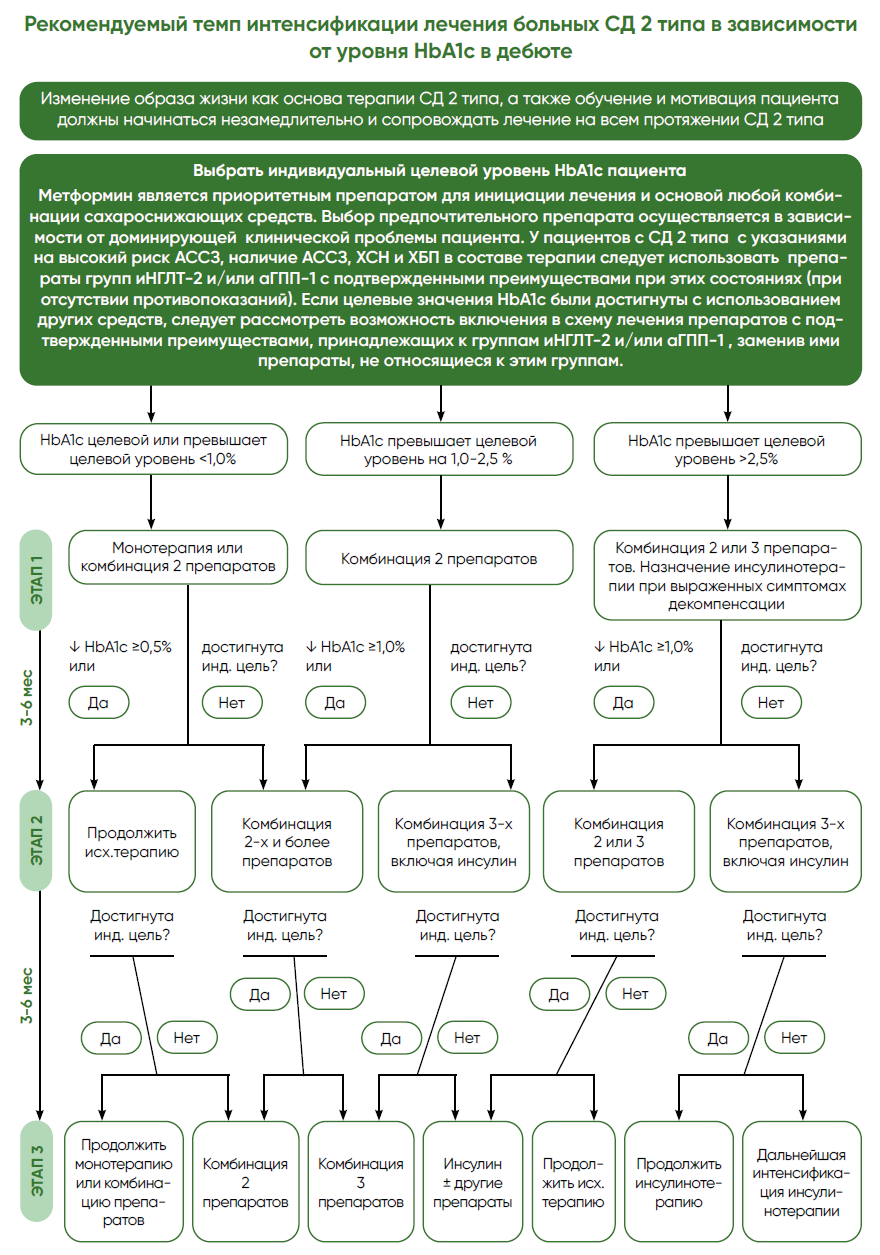

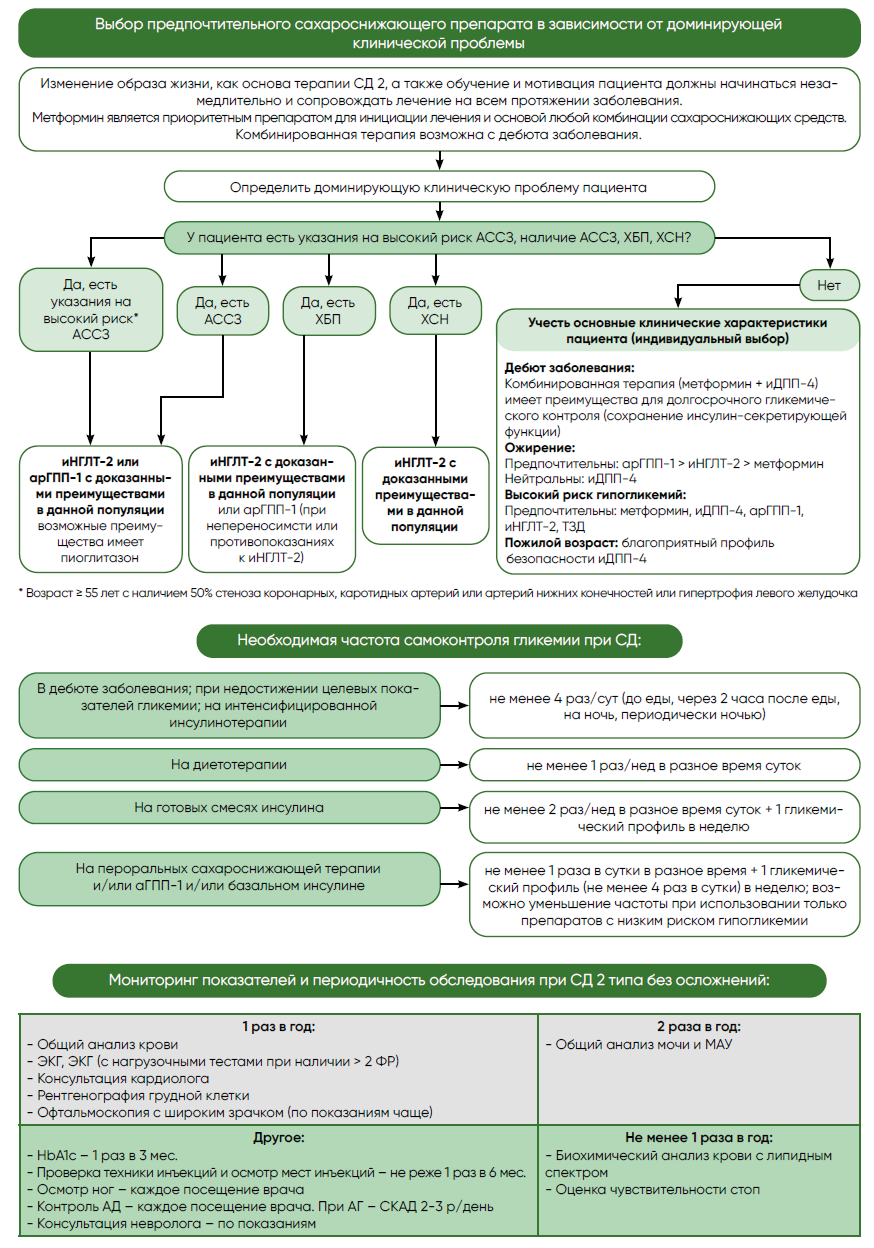

Приложение 6. Основные принципы медикаментозной терапии

Современные сахароснижающие препараты играют ключевую роль в профилактике развития и прогрессирования осложнений СД не только за счет антигипергликемического эффекта, но и важнейших мультикомплексных эффектов, позволяющих достигать и других терапевтических целей (нормализации массы тела, АД, показателей липидного профиля, нефропротекции и др.), существенно снижая риски развития тяжелых осложнений и увеличивая продолжительность и качество жизни пациентов с сахарным диабетом (таблица 11).

Таблица 11

Группы сахароснижающих препаратов и механизм их действия

Группы препаратов | Основной механизм действия |

Производные сульфонилмочевины | Стимуляция секреции инсулина |

Глиниды (меглитиниды) | Стимуляция секреции инсулина |

Бигуаниды (метформин) | Снижение продукции глюкозы печенью; снижение инсулинорезистентности мышечной и жировой ткани |

Тиазолидиндионы (глитазоны) | Снижение инсулинорезистентности мышечной и жировой ткани; снижение продукции глюкозы печенью |

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 | Глюкозозависимая стимуляция секреции инсулина; глюкозозависимое подавление секреции глюкагона и уменьшение продукции глюкозы печенью; замедление опорожнения желудка; уменьшение потребления пищи; снижение массы тела; кардиопротекция |

Ингибиторы дипептидилпептидазы4 (глиптины) | Глюкозозависимая стимуляция секреции инсулина; глюкозозависимое подавление секреции глюкагона; снижение продукции глюкозы печенью; не влияют на моторику желудка; нейтральное действие на массу тела; улучшение функционального состояния â-клеток |

Ингибиторы натрийглюкозного котранспортера 2 типа (глифлозины)) | Снижение реабсорбции глюкозы в почках; снижение массы тела; инсулиннезависимый механизм действия; кардио- и нефропротекция |

Инсулины | Все механизмы, свойственные эндогенному инсулину |

Сахароснижающих препаратов достаточно много и для лучшего понимания современной стратегии медикаментозной терапии сахарного диабета рассмотрим этот вопрос в историческом аспекте. Многие десятилетия после открытия инсулина в задачи сахароснижающей терапии входило лишь снижение уровня глюкозы в крови и предотвращение развития таких жизнеугрожающих осложнений, как диабетический кетоацидоз и гиперосмолярное гипергликемическое состояние. Предотвращение развития ургентных состояний на фоне выраженной гипергликемии способствовали увеличению продолжительности жизни пациентов с диабетом. И стало ясно, что СД опасен не только острыми осложнениями. Вектор научных исследований все больше стал перемещаться в сторону поиска лекарственных средств, не только способных влиять на уровень гликемии, но и предотвращающих развитие и прогрессирование микрососудистых осложнений и сердечно-сосудистых заболеваний.

В XX в. в арсенале эндокринолога были только секретагоги, повышающие секрецию инсулина (глиниды и производные сульфонилмочевины (ПСМ)), которым отдавалось преимущество, и препараты, снижающие инсулинорезистентность (метформин, тиазолидиндионы). Важнейшим результатом широкомасштабного британского многоцентрового рандомизированного проспективного исследования United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) стало выявление значительного снижения риска развития клинических исходов заболевания у пациентов с избыточной массой тела и впервые выявленным СД 2 при назначении им метформина, который продемонстрировал большую эффективность при более низком риске гипогликемии в долгосрочной перспективе в сравнении с ПСМ и инсулином [5]. На фоне приема препарата зарегистрировано снижение риска инфаркта миокарда на 39%, острого нарушения мозгового кровообращения — на 41%, риска диабет-ассоциированной смерти — на 42% и общей смертности — на 36%. Данный факт впоследствии лег в основу клинических рекомендаций всех мировых диабетологических экспертных сообществ, где с 2005 г. метформин стал препаратом первой линии при инициации пероральной сахароснижающей терапии у пациентов с СД 2, а в 2016 г. метформин рекомендован для профилактики СД 2 и сейчас активно и успешно используется при лечении предиабета, существенно снижая риск развития СД 2.

В начале XXI в. был опубликован целый ряд исследований, где подтверждалась гипотеза "чем строже контроль гликемии, тем меньше риск поздних осложнений" СД 2 [6, 7] и до 2009 г. целевой уровень HbA1c для пациента с диабетом, вне зависимости от возраста, ассоциированных заболеваний и схемы лечения, составлял от 6,0 % (США) до 6,5 % (Российская Федерация). Однако позднее при более глубоком изучении и анализе преимуществ и рисков интенсивной сахароснижающей терапии были отмечено, что далеко не всегда и не для всех пациентов с СД 2 целесообразно придерживаться терапевтической стратегии, нацеленной на уровень HbA1c <6,5%. В исследовании ACCORD, посвященном контролю сердечно-сосудистого риска у пациентов с СД 2, использование интенсивной терапии для достижения нормального уровня HbA1c <6,0% увеличило общую смертность и не привело к значительному снижению серьезных сердечно-сосудистых событий [8]. Эти обстоятельства привели к решению прекратить данное исследование с выводом, что ранее агрессивное снижение уровня глюкозы у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском приводит к частым гипогликемическим состояниям, которые наряду с выраженной вариабельностью гликемии опасны в аспекте развития и прогрессирования микро- и макрососудистых осложнений диабета.

C 2009 г. целевой уровень HbA1c стал оцениваться индивидуально для каждого пациента, а, соответственно, ужесточились и требования к препаратам и помимо непосредственно нормализации уровня гликемии сегодня сахароснижающий препарат обладать низким риском развития гипогликемий, хорошо переноситься пациентом, обладать кардиоваскулярной безопасностью, снижать риск развития микрососудистых осложнений, сердечно-сосудистых событий и смертности, а также не влиять/снижать массу тела. Что явилось толчком к созданию новых молекул. За последние десятилетия открыты три абсолютно новые группы препаратов в диабетологии, соответствующие перечисленным критериям. Обязательным стало изучение не только эффективности нового лекарственного средства, но и его кардиоваскулярной безопасности (CVOT — Cardiovascular Outcome Trial). Основной задачей лечения пациентов с СД 2 стало достижение целевых значений гликемии без риска гипогликемий и увеличения массы тела и снижения риска развития осложнений.

Первая группа препаратов новой эры — ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) — ситаглиптин, вилдаглиптин, саксаглиптин, линаглиптин, алоглиптин, гозоглиптин, гемиглиптин, эвоглиптин. Препараты успешно справляются с основной задачей, не влияя при этом на частоту сердечно-сосудистых исходов у пациентов с СД 2. Препараты не влияют на массу тела, с низким риском гипогликемии, доступны в комбинации с метформином, что значительно повышает комплаентность к лечению и эффективность терапии; алоглиптин также представлен в комбинации с пиоглитазоном 6. Есть некоторые внутриклассовые различия и условное разделение препаратов данной группы на поколения. В ряде работ отмечено, что длительное применение саксаглиптина приводит к повышению риска событий, связанных с сердечной недостаточностью, в связи с чем его применение у пациентов с ХСН не рекомендовано. Выделен препарат с высокой (100 %) биодоступностью и ДПП-4-селективностью выше других препаратов группы — алоглиптин [9].

Следующая группа препаратов инкретинового ряда — агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (арГПП-1) проявили себя как эффективные сахароснижающие средства, обеспечивающие более выраженный контроль, чем иДПП-4. К препаратам этой группы относят эксенатид, лираглутид, дулаглутид, семаглутид. Наряду с этим, за счет двунаправленного (центрального и периферического) действия арГПП-1 выраженно снижают аппетит и продлевают чувство насыщения, приводя тем самым к эффективному снижению массы тела. Все препараты по итогам CVOT подтвердили свою безопасность. CVOT для ликсисенатид и эксенатида показали отсутствие сердечно-сосудистых преимуществ. Прорывом стало исследование LEADER, где впервые у сахароснижающего препарата из группы арГПП-1 — лираглутида, — было продемонстрировано снижение риска больших сердечно-сосудистых событий, снижение общей смертности и улучшение прогноза в целом у пациентов с СД 2 и сердечно-сосудистыми заболеваниями [11]. Через несколько лет препарат той же группы — дулаглутид — в исследовании REWIND продемонстрировал значительное снижение риска сердечно-сосудистых исходов (смерти, нефатального инфаркта и инсульта) у пациентов без установленный сердечно-сосудистой патологии, но со множественными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний [12]. Таким образом, появились сахароснижающие препараты, обеспечивающие не только вторичную, но и первичную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.