НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Что известно о предмете исследования?

- В государствах — участниках Содружества Независимых Государств (СНГ) развитию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), как государственному приоритету, уделяется первостепенное внимание, а цифровизация используется как механизм повышения эффективности и качества ее оказания.

- В исследуемых странах СНГ приняты и выполняются стратегии (или аналогичные нормативно-правовые акты) и программы по цифровизации информационных систем (ИС) ПМСП на основе внедрения электронных медицинских карт с последующей интеграцией с другими ИС.

- Цифровые технологии, включая телемедицинские, активно внедряются в первичном звене здравоохранения, становятся привычным инструментом в процессе оказания ПМСП, динамическом наблюдении, профилактической медицине как для медицинских работников, так и для пациентов.

Что добавляют результаты исследования?

- Анализ характеристик аспекта цифровизации ПМСП в странах СНГ показал различия в степени цифровизации и интеграции их ИС ПМСП, что отражается на готовности систем здравоохранения к перманентному оказанию ПМСП прикрепленным жителям в управлении своим здоровьем на протяжении всей жизни.

- Выявленная при составлении обзора схожесть путей развития цифровизации ИС ПМСП на пространстве Содружества и ИС систем здравоохранения в целом, определила перспективность объединения усилий стран по гармонизации нормативно-справочной информации здравоохранения для развития ИС.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Что известно по теме исследования?

- В числе приоритетных задач, стоящих перед системой здравоохранения, находятся устранение территориальных различий в доступности медицинской помощи населению и снижение неравенства в обеспечении медико-санитарной помощи.

Что нового вносят результаты исследования?

- Проанализирован практический опыт внедрения технологий, направленных на совершенствование медико-санитарной помощи в труднодоступных и малонаселенных регионах Российской Федерации.

Повышение доступности специализированной медицинской помощи жителям населенных пунктов, расположенных в Арктической зоне Республики Саха (Якутия), без привлечения кадровых и материально-технических мощностей головных республиканских медицинских организаций. Основной задачей является: оценка состояния здоровья населения, в том числе на маршрутах кочевий коренных малочисленных народов севера (КМНС); раннее выявление заболеваний хронических неинфекционных заболеваний; отбор для оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологической медицинской помощи; организация диспансерного наблюдения, в том числе с использованием телемедицинских консультаций.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

Что известно о предмете исследования?

- Сахарный диабет (СД) 2 типа является одним из наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний, характеризующихся высокой медико-социальной значимостью и экономической нагрузкой.

- Эффективное диспансерное наблюдение и ранняя диагностика СД 2 типа признаны ключевыми мерами в международных стратегиях борьбы с неинфекционными заболеваниями.

- Первичная медико-санитарная помощь играет центральную роль в управлении СД 2 типа, обеспечивая длительное сопровождение, координацию помощи и мониторинг состояния пациентов.

Что добавляют результаты исследования?

- Представлен систематизированный анализ международных моделей раннего выявления и диспансерного наблюдения за пациентами с СД 2 типа, включая практики Европы, Северной Америки, Восточной Азии и стран Содружества Независимых Государств.

- Выделены ключевые элементы эффективных систем контроля за СД 2 типа: скрининг, цифровое сопровождение, междисциплинарные команды, обучение пациентов.

- Сформулированы предложения по адаптации международных практик в странах Содружества Независимых Государств с учетом особенностей их систем здравоохранения, доступности ресурсов и уровня цифровизации.

- Отмечена перспектива внедрения современных цифровых решений и систем поддержки принятия врачебных решений для повышения качества и эффективности наблюдения.

Цель: представить обзор международного и отечественного опыта в реализации программ ранней диагностики и диспансерного наблюдения (ДН) за пациентами с сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа), определить ключевые направления совершенствования системы контроля за заболеванием в условиях цифровой трансформации здравоохранения.

Использован метод аналитического обзора официальных баз данных научных публикаций, нормативных правовых документов и интернет-ресурсов, включенных на основе выбранных ключевых слов и понятий, связанных с аспектами. Приоритет в поиске был отдан материалам последнего десятилетия, а также странам с близкими моделями систем здравоохранения. В статье представлен сравнительный обзор международных подходов к раннему выявлению и диспансерному наблюдению пациентов с СД 2 типа на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Рассмотрены организационные модели, нормативно-методические решения и практики применения скрининговых инструментов в странах Европы, Северной Америки, Восточной Азии и Содружества Независимых Государств. Отдельное внимание уделено цифровым технологиям, образовательным программам для пациентов и мультидисциплинарным форматам сопровождения. На основании анализа обобщены ключевые элементы эффективных систем раннего выявления и наблюдения, предложены направления для адаптации международного опыта в условиях здравоохранения Российской Федерации и других стран СНГ. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования программ диспансерного наблюдения при СД 2 типа, повышения приверженности пациентов и оптимизации ресурсов на уровне ПМСП.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

- Как изменения в законодательстве 2025 г. влияют на организацию и оказание первичной медико-санитарной помощи в России?

- Изменения направлены на улучшение качества и доступности медицинских услуг, внедрение новых технологий (например, телемедицины), оптимизацию документооборота и стандартизацию процессов. Они также включают обязательное применение клинических рекомендаций, что повышает ответственность медицинских работников и качество помощи.

Цель. Комплексное изучение и оценка изменений в законодательстве Российской Федерации, касающихся организации и оказания первичной медико-санитарной помощи, за апрель и май 2025 года.

Материалы и методы. В рамках исследования проводилось изучение нормативных правовых актов Российской Федерации, опубликованных в апреле и мае 2025 года, а также правоприменительных новелл Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. В ходе авторского анализа идентифицированы существенные трансформации в организационно-функциональном конструкте системы первичной медико-санитарной помощи, включая оценку их воздействия на клиническую практику и динамические процессы оказания медицинских услуг. В рамках исследования особый акцент был сделан на изучении факторов, детерминирующих повышение доступности и качества медицинской помощи.

Результаты. Проведенное исследование свидетельствуют о том, что внесенные законодательные изменения формируют институциональные предпосылки для оптимизации функционирования системы первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации, создавая условия для укрепления конструкции общественного здравоохранения и повышения эффективности оказания медицинской помощи. Полученные данные позволяют предположить, что реализация данных нормативных нововведений будет способствовать не только улучшению ключевых показателей общественного здоровья, но и повышению уровня удовлетворенности пациентов качеством оказываемой медицинской помощи, что в перспективе может привести к позитивным изменениям в системе здравоохранения в целом.

Заключение. Познание законодательных тенденций, а также Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, принятых (опубликованных) в апреле и мае 2025 года, демонстрирует их существенное влияние на трансформацию системы первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации. Исследование выявило, что ключевые организационно-правовые новации ориентированы на обеспечение широкой доступности медицинской помощи, внедрение инновационных диагностических и лечебных технологий, а также системное повышение профессионального уровня медицинского персонала. Реализация указанных мер создает институциональные предпосылки для качественной модернизации медицинских учреждений, что объективно ведет к повышению стандартов оказания помощи и росту удовлетворенности пациентов. Рассматриваемые законодательные инициативы формируют концептуальную основу для поступательного развития отечественного здравоохранения, направленного на достижение устойчивого улучшения показателей общественного здоровья и оптимизацию системы оказания медицинской помощи.

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

- Пожилой и старческий возраст является доказанным фактором риска развития антибиотик-ассоциированной диареи, в т.ч. обусловленной C. difficile.

- Для профилактики осложнений необходимо своевременно проводить коррекцию нарушений состава кишечной микробиоты на фоне антибактериальной терапии.

- Иммунокомпрометированным пациентам рекомендована терапия на основе метаболитов пробиотических штаммов, не содержащих живые микроорганизмы.

Цель. Оценка эффективности метабиотического комплекса Бактимунал® (активные метаболиты Bacillus subtilis) в схемах лечения антибиотик-ассоциированной диареи (ААД) у пациентов пожилого и старческого возраста.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 42 пациента многопрофильного стационара в возрасте от 65 до 90 лет с диагнозом ААД. Пациенты основной группы (n=27) получали метабиотический комплекс Бактимунал® по 1 капсуле 2 раза/сут. в течение 28 дней в дополнение к схемам лечения ААД; пациенты контрольной группы (n=15) не получали метабиотическую поддержку на фоне терапии ААД. У всех пациентов основной и контрольной групп в начале исследования и через 28 дней оценивали клиническое состояние, выраженность гастроинтестинальных симптомов, частота и консистенция стула, данные лабораторных исследований, проводили оценку состояния микробиоценоза толстого кишечника методом "Колонофлор-16".

Результаты. В клинической картине ААД у пациентов пожилого и старческого возраста превалировал диарейный синдром с учащением стула до 4-6 раз в сутки с отсутствием гематохезии. Наличие токсинов А и В C. difficile выявлено у 44,4% пациентов. По результатам исследования методом "Колонофлор-16" выявлено снижение общего бактериального числа, преимущественно за счет Bifidobacterium spp. (100%) и Lactobacillus spp. (77,7%). По результатам повторного исследования на фоне приема метабиотического комплекса Бактимунал® отмечена положительная динамика в виде уменьшения количества дефекаций и тенденции к нормализации консистенции стула, увеличение Lactobacillus spp. (у 40%), тенденция к увеличению количества Bifidobacterium spp. (50,2%), по сравнению с контрольной группой.

Заключение. Назначение метабиотического комплекса Бактимунал® по 1 капсуле 2 раза/сут. в течение 28 дней продемонстрировало положительные результаты в виде увеличения представителей облигатной микрофлоры, уменьшения количества дефекаций и тенденции к нормализации консистенции стула.

- Синдром билиарной гипертензии требует высокой клинической настороженности, т. к. может быть проявлением многочисленных заболеваний органов пищеварительной системы.

- Представлен случай 46-летнего пациента, у которого синдром билиарной гипертензии возник вследствие редкой патологии — аденомы большого дуоденального сосочка.

- Продемонстрирована сложность верификации аденомы большого дуоденального сосочка, несмотря на применение высокоинформативных методов диагностики.

Введение. Аденомы большого дуоденального сосочка встречаются редко — до 0,2-1,0% всех опухолей желудочно-кишечного тракта. Их диагностика зачастую затруднена, что наглядно отражено в представленном клиническом случае.

Краткое описание. Пациент, 46 лет, в сентябре 2024 г. заболел острым респираторным заболеванием, после двух курсов антибактериальной терапии появились желтуха, кожный зуд, синдром цитолиза и холестаза. Пациент наблюдался с диагнозом лекарственного гепатита с умеренным положительным эффектом от гепатотропной терапии. В декабре 2024 г. отмечен рецидив симптомов, пациент госпитализирован, в ходе обследования исключены вирусная и аутоиммунная патология печени, тромбоз сосудов печени, патология сердечно-сосудистой системы. По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости выявлена панкреатическая гипертензия. При проведении компьютерной томографии органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием — билиарная гипертензия с подозрением на холедохолитиаз, стеноз терминального отдела холедоха, которые в дальнейшем по результатам магнитно-резонансной томографии не подтвердились. Аденома большого дуоденального сосочка заподозрена и подтверждена гистологическим исследованием при повторной видеогастроскопии спустя 5 мес. от начала заболевания.

Дискуссия. Продемонстрированы картина развития патологического процесса на всех этапах, результаты многочисленных диагностических исследований, примененных для верификации диагноза, перечень нозологических форм и обсуждение их вероятности в рамках проведения дифференциальной диагностики данной патологии.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ

Методические рекомендации содержат описание организации проведения диспансерного наблюдения врачом-терапевтом пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Представлены: ориентировочный объем и частота лабораторно-инструментальных исследований, сведения о диагностике, лечении и профилактике осложнений заболеваний.

Методические рекомендации предназначены для врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-терапевтов участковых цехового врачебного участка, а также для среднего медицинского персонала, работающего с указанными врачами, для фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских здравпунктов) в случае возложения на них функций лечащего врача. Методические рекомендации могут быть использованы врачами-организаторами здравоохранения, руководителями медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи и их подразделений.

В методических рекомендациях изложены современные подходы к диагностике и лечению сахарного диабета 2 типа, включая клинические, лабораторные и инструментальные методы, необходимые для эффективного мониторинга состояния пациентов. Ключевое внимание уделено диспансерному наблюдению, представлены как медикаментозные, так и немедикаментозные методы лечения, направленные на профилактику прогрессирования сахарного диабета, снижение риска развития осложнений, улучaшение качества и продолжительности жизни пациентов. Алгоритмизация и структурирование современных клинических рекомендаций и стандартов в аспекте диспансерного наблюдения делают документ актуальным, практико- ориентированным и полезным для специалистов здравоохранения, а включение новых данных обеспечивает высокую эффективность предлагаемых подходов и их применение в повседневной врачебной практике. Методические рекомендации предназначены для врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-терапевтов участковых цехового врачебного участка, а также для среднего медицинского персонала, работающего с указанными врачами, фельдшеров фельдшерско- акушерских пунктов (фельдшерских здравпунктов) в случае возложения на них функций лечащего врача. Документ может быть использован врачами-организаторами здравоохранения, руководителями медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи и их подразделений.

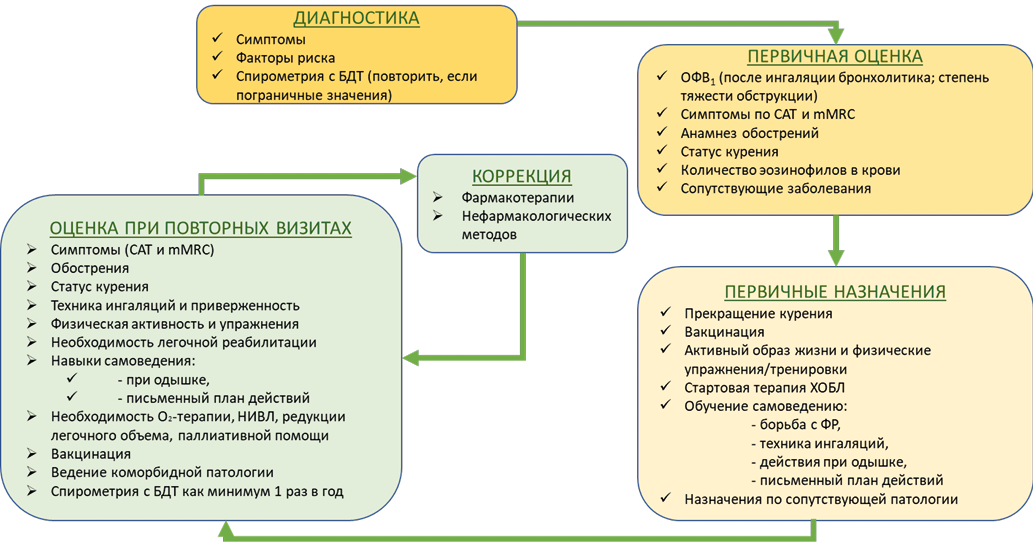

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает ведущее место среди хронических заболеваний органов дыхания, в т.ч. как причина смерти. ХОБЛ связана с риском развития других прогностически неблагоприятных заболеваний, включая сердечно-с осудистые. Диспансерное наблюдение пациентов с ХОБЛ является главным подходом к профилактике и ранней диагностике обострений, осложнений и прогрессирования заболевания, осуществления медицинской реабилитации и ранней диагностики коморбидной патологии. Методические рекомендации содержат описание алгоритма диспансерного приема врачом- терапевтом пациентов с ХОБЛ и вспомогательные материалы.

Методические рекомендации предназначены для врачей- терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей- терапевтов участковых цеховых врачебных участков, медицинских сестер, работающих с указанными врачами, фельдшеров медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача, в т.ч. по проведению диспансерного наблюдения, а также врачей- пульмонологов и других врачей- специалистов, участвующих в ведении пациентов с ХОБЛ, для руководителей медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), оказывающих первичную медико- санитарную помощь.

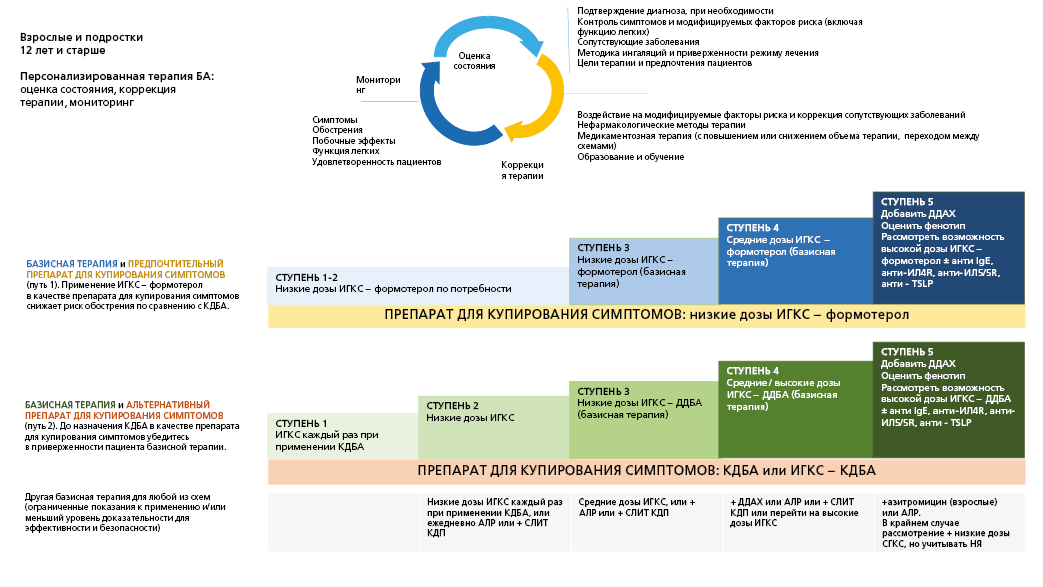

Большинство пациентов, страдающих бронхиальной астмой (БА), хорошо реагируют на лечение, однако часть из них имеет заболевание, трудное для контроля. Это может быть обусловлено рядом факторов, например, присутствием триггеров (аллергены, курение, др.), фенотипом заболевания, выраженным ремоделированием дыхательных путей (и, как следс твие, фиксированной обструкцией), низкой приверженностью к лечению, неправильной техникой ингаляции. У таких пациентов отмечают высокую частоту обострений и обращений за медицинской помощью, риск осложнений. Кроме того, у пациентов с БА любого течения, включая легкое, могут быть тяжелые обострения. Диспансерное наблюдение пациентов является главным подходом к профилактике и ранней диагностике обострений, осложнений и прогрессирования заболевания, осуществления медицинской реабилитации. Методические рекомендации содержат описание алгоритма диспансерного приема врачом- терапевтом пациентов с БА и вспомогательные материалы.

Методические рекомендации предназначены для врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-терапевтов участковых цеховых врачебных участков, медицинских сестер, работающих с указанными врачами, фельдшеров медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, в случае возложения на них отдельных функции лечащего врача, в т. ч. по проведению ̆ диспансерного наблюдения, а также врачей-специалистов — врачей — аллергологов-иммунологов, врачей — пульмонологов и других врачей- специалистов, участвующих в ведении пациентов с БА, для руководителей медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь

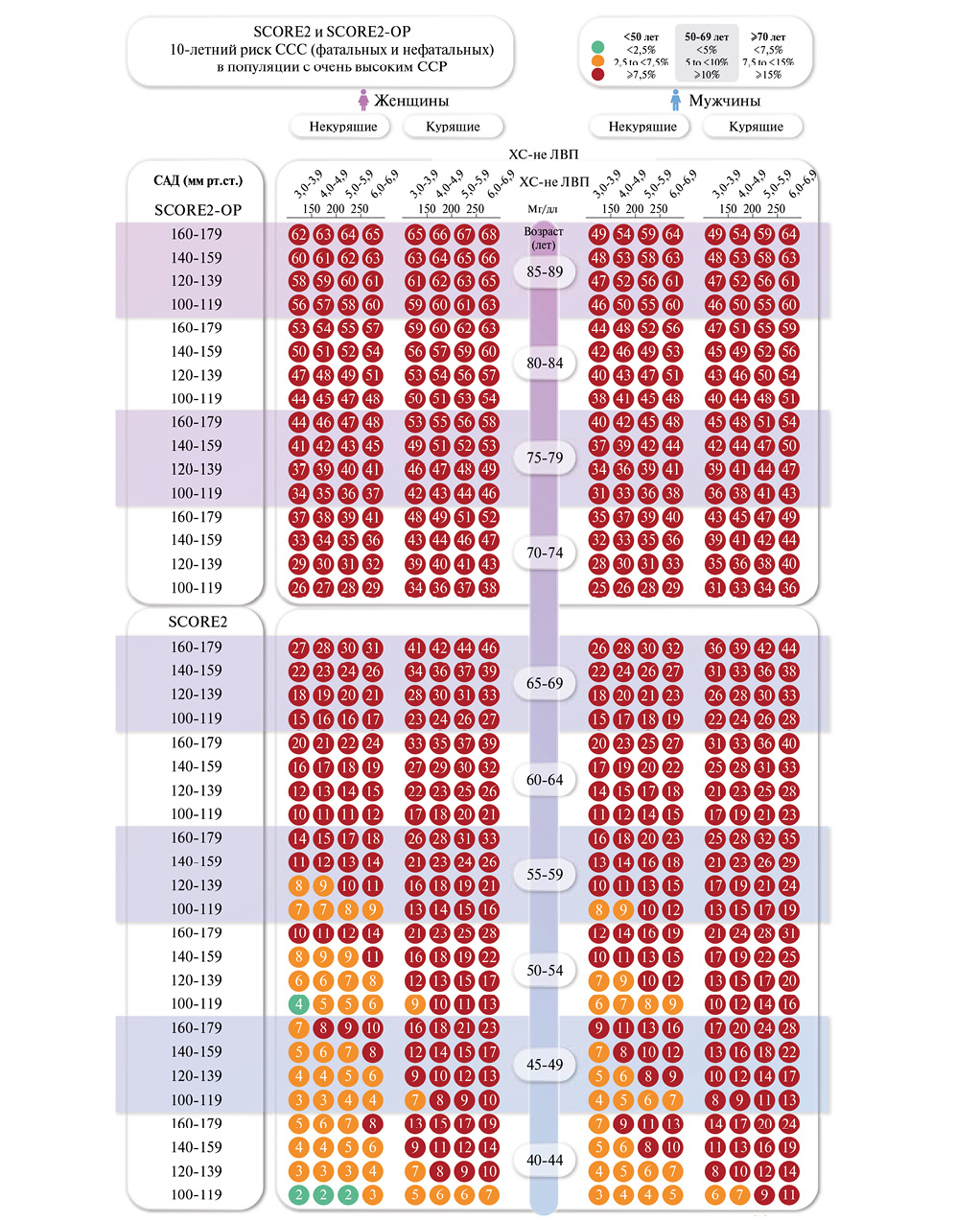

Методические рекомендации разработаны с целью стандартизации и оптимизации подходов к диспансерному наблюдению пациентов с артериальной гипертензией. Они базируются на последних отечественных клинических рекомендациях, стандартах и порядках оказания медицинской помощи. Ключевое внимание уделено диспансерному наблюдению, факторам риска, профилактике осложнений, а также медикаментозному и немедикаментозному лечению.

В рекомендациях представлены алгоритмы диспансерного наблюдения, методы контроля артериального давления, критерии назначения медикаментозной и немедикаментозной терапии, а также подходы к медицинской реабилитации. Особое внимание уделено персонифицированному подходу, приверженности к терапии, мониторингу эффективности лечения и междисциплинарному взаимодействию.

Методические рекомендации предназначены для врачей- терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей- терапевтов участковых цехового врачебного участка, а также для среднего медицинского персонала, работающего с указанными врачами, для фельдшеров фельдшерско- акушерских пунктов (фельдшерских здравпунктов) в случае возложения на них функций лечащего врача. Методические рекомендации могут быть использованы врачами-организаторами здравоохранения, руководителями медицинских организаций первичной медико- санитарной помощи и их подразделений.

ISSN 3034-4565 (Online)