НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Что известно о предмете исследования?

- Государства — участники Содружества Независимых Государств (СНГ) — приоритетно развивают первичную медико-санитарную помощь, совершенствуют работающие и внедряют новые организационные решения.

- Большинство стран СНГ применяет территориально-участковый принцип, но в управлении по-прежнему используется "радарный" принцип, основанный на понятии "случай заболевания".

Что добавляют результаты исследования?

- Анализ характеристик организационного аспекта подсистем первичной медико-санитарной помощи в странах СНГ показал определенную и различающуюся степень их готовности к непрерывному и постоянному оказанию медицинской помощи прикрепленным жителям в управлении своим здоровьем на протяжении всей жизни — готовности применять принцип "перманентности" (как мы его предлагаем называть).

В статье на основе аналитического обзора информационных источников о статусе и развитии различных аспектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в мире и выбранных странах, а также международных научно-обоснованных рекомендаций в серии обзорных статей оценивается использование международного опыта и рекомендаций для развития ПМСП в выбранных государствах — участниках Содружества Независимых Государств (СНГ), в частности, в отношении организационного аспекта, который рассматривается в настоящем обзоре.

Для составления обзора использовалась база данных научных публикаций, нормативных правовых документов и Интернет-ресурсов на основе отобранных ключевых слов и понятий, связанных с организационным аспектом ПМСП и его характеристиками. Приоритет в поиске был отдан материалам последнего десятилетия, касающимся государств — участников СНГ. Характеристики организационного аспекта национальных подсистем ПМСП были выделены, систематизированы и упорядочены в разделах: принципы организации подсистем ПМСП, структурные элементы, процессы.

Во второй части статьи приведены результаты анализа развития организационного аспекта ПМСП и его характеристик, включая реализацию определенных в процессе составления обзора рекомендаций с доказанной эффективностью в государствах — участниках СНГ. Анализ источников об опыте государств — участников СНГ по диспансеризации прикрепленного населения и диспансерному наблюдению (внедрению программ ведения) пациентов с хроническими заболеваниями дал основание предложить уточненное название принципу постоянной медицинской помощи в управлении своим здоровьем на протяжении всей жизни — принцип "перманентности".

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

Статья представляет консенсус экспертов по современным подходам к ведению пациентов с хроническим бронхитом. В документе акцентируется внимание на междисциплинарной тактике ведения пациентов, включающей модификацию факторов риска, диспансерное наблюдение и профилактику. Эксперты подчеркивают важность прекращения курения, вакцинации и индивидуализированной фармакотерапии, включая муколитики и бронходилататоры. Обсуждается роль антибактериальной терапии во время обострений и необходимость стандартизации подходов к диспансерному наблюдению. Итогом работы стали рекомендации, направленные на улучшение качества жизни пациентов с хроническим бронхитом и предотвращение прогрессирования заболевания.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

Что известно о предмете исследования?

- Распространение избыточной массы тела и ожирения является глобальной проблемой, касающейся как взрослого населения, так и детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет.

- Поиск механизмов решения проблемы нуждается в комплексном подходе, затрагивающем медицинские, экономические и социально-психологические аспекты.

Что добавляют результаты исследования?

- Расширено представление об отношении молодежи к избыточной массе тела, определена степень влияния массы тела на индивидуальные, социальные и профессиональные качества человека.

- Результаты исследования свидетельствуют о необходимости поиска новых тактик влияния и форматов убеждения.

Цель. Изучить отношение молодежи к проблеме избыточной массы тела (ИзбМТ), причины ее появления и медико-социальные последствия, а также уровень осознанной готовности к поддержанию массы тела в норме.

Материал и методы. В статье проведен анализ публикаций и исследований в аспекте понимания "избыточной массы тела" как комплексной медико-социальной и психологической проблемы. Источниками поиска интеллектуальных данных послужили англоязычная база научного цитирования Scopus, российская научная электронная библиотека "КиберЛенинка". В ходе исследования применялись социологический (онлайнанкетирование) и аналитический (интерпретация результатов исследований) методы. Эмпирической базой стало оригинальное социологическое исследование студенческой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, проведенное в ноябре 2023г в 7 вузах и 8 колледжах Саратовского региона; совокупный объем выборки по всем этапам исследования составил 4 852 человека.

Результаты. Подтверждено, что молодежь хорошо осведомлена о существовании проблемы ИзбМТ (81,6%), которая детерминирована неправильным образом жизни (81,1%), нежеланием следить за своим весом (66,5%), большим количеством предлагаемого и доступного фаст-фуда и напитков (55,5%). К ИзбМТ приводят переедание (80,6%), наличие стрессов и сильных психологических нагрузок (75,8%), пивной алкоголизм (67,7%) и эндокринные заболевания (53,1%). Причинами, заставляющими человека следить за массой тела, стали возможные проблемы со здоровьем (83,1%) и потеря внешней привлекательности (63,8%). Заключение. Наличие у современной студенческой молодежи теоретических знаний о потенциальных медико-социальных проблемах и рисках, возникающих в результате ИзбМТ и/или ожирения, не являются гарантией здорового образа жизни как ежедневной практики. Это, вероятнее всего, связано с осознанным выбором.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ

Что известно о предмете исследования?

- Курение, в т.ч. с использованием электронных систем доставки никотина, является не только пагубной привычкой, но и формой зависимости.

- Никотиновая зависимость осложняет контроль уже имеющихся хронических неинфекционных заболеваний, в частности болезней органов дыхания.

Что добавляют результаты исследования?

- Проанализированы нейробиологические механизмы никотиновой зависимости, включая роль молекулярно-генетических и эпигенетических из- менений.

- Выделены ключевые методики лечения, включая никотин-заместительную терапию, фармакологические подходы (варениклин, цитизин) и перспективные нелекарственные методы.

- Сделан акцент на необходимости дальнейших исследований для повышения эффективности существующих подходов и разработки новых стратегий.

Цель. Провести анализ современных исследований, описывающих наиболее эффективные терапевтические подходы к лечению никотиновой зависимости путем обобщения данных о перспективных методах и стратегиях их применения.

Материал и методы. Применен метод обобщения данных научных исследований, в которых были проанализированы особенности патогенеза никотиновой зависимости на нейробиологическом уровне и возможные пути решения этой проблемы. Поиск осуществлялся с учетом морфологических форм семантических единиц "никотин", "вейпинг", "эпигенетика" и словосочетаний "никотиновая зависимость", "никотинзаместительная терапия", "электронные системы доставки никотина" в названиях публикаций, аннотациях, ключевых словах статей в журналах, опубликованных в период с 01.01.2020 по 01.10.2024 и размещенных в отечественных и зарубежных электронных библиографических базах данных: PubMed, Сochrane Library, eLIBRARY. На втором этапе полученные публикации оценивались согласно критериям включения и невключения. На заключительном этапе проводилось подробное изучение найденных публикаций в составленной выборке на предмет новых механизмов формирования никотиновой зависимости и возможных методов лечения.

Результаты. Показано, что в научных публикациях, размещенных и обобщенных в отечественных и зарубежных электронных библиографических базах данных, особое внимание уделено молекулярногенетическим механизмам, ведущим к формированию нейроадаптации и развитию заболевания, а также предложен новый возможный способ решения проблемы — метод неинвазивной стимуляции мозга.

Заключение. Обобщены фактические данные о патогенезе никотиновой зависимости, свидетельствующие о том, что в настоящее время активно обсуждается участие молекулярно-генетических механизмов формирования никотиновой зависимости, уделяется внимание нейроадаптации. Необходимо проведение дополнительных исследований для анализа новой терапевтической тактики, подразумевающей неинвазивную стимуляцию мозга.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

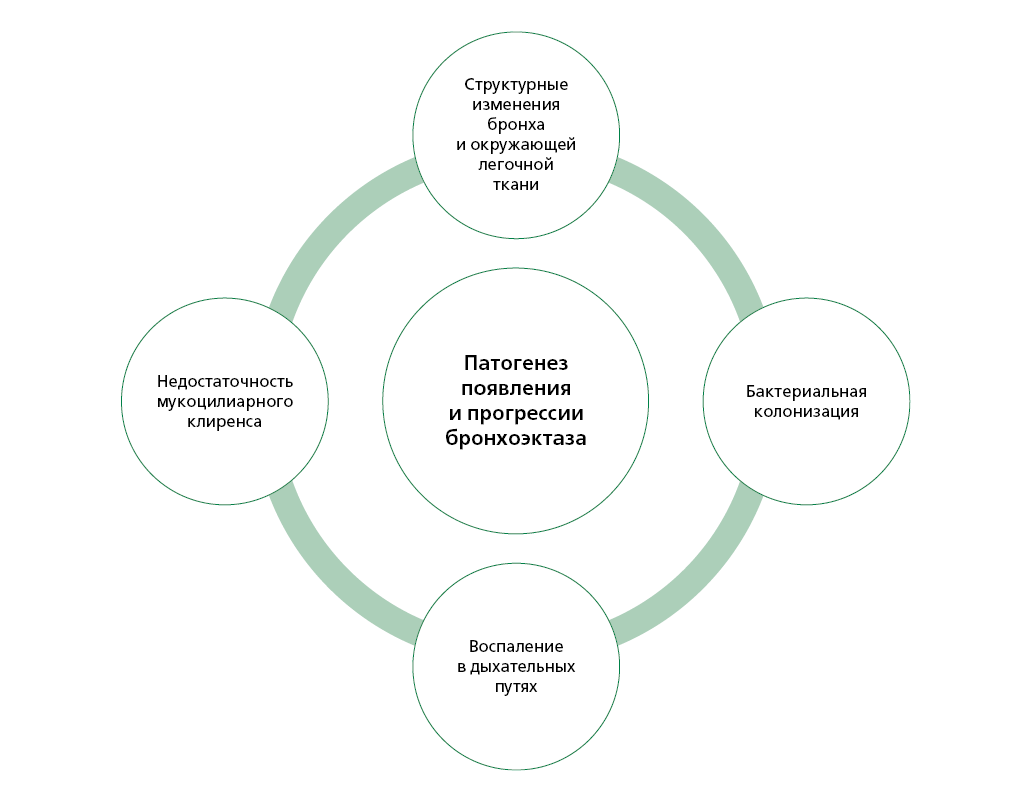

Наблюдение пациентов с бронхоэктазами на различных возрастных этапах показывает, что даже при благоприятном течении заболевания, отчетливом клиническом улучшении, морфологические изменения в легких не подвергаются обратному развитию, являются основой для обострений и хронизации воспалительного процесса в бронхолегочной системе. Диспансерное наблюдение является главным подходом к профилактике и ранней диагностике обострений, осложнений и прогрессирования заболевания, осуществления медицинской реабилитации. Методические рекомендации содержат описание алгоритма диспансерного приема врачом-терапевтом пациентов с бронхоэктазами и вспомогательные материалы.

Методические рекомендации предназначены для врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-терапевтов участковых цеховых врачебных участков, медицинских сестер, работающих с указанными врачами, фельдшеров медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи, в том числе по проведению диспансерного наблюдения, врачей-пульмонологов и других врачей-специалистов, участвующих в ведении пациентов с бронхоэктазами, для руководителей медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации содержат описание организации проведения диспансерного наблюдения врачом-терапевтом пациентов с болезнями пищевода – эзофагитом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, пищеводом Барретта и ахалазией кардии. Представлены ориентировочный объем и частота лабораторно-инструментальных исследований, сведения о диагностике, лечении и профилактике осложнений заболеваний. Методические рекомендации предназначены для врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-терапевтов участковых цехового врачебного участка, а также для среднего медицинского персонала, работающего с указанными врачами, для фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских здравпунктов) в случае возложения на них функций лечащего врача. Методические рекомендации могут быть использованы врачами-организаторами здравоохранения, руководителями медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи и их подразделений.

ISSN 3034-4565 (Online)