Первичная медико-санитарная помощь – научно-практический рецензируемый журнал.

Главный редактор: академик РАН, д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Драпкина Оксана Михайловна

Заместитель главного редактора: к.м.н., заместитель директора по перспективному развитию медицинской деятельности ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Шепель Руслан Николаевич

Журнал, объединяющий медицинские и юридические науки, с акцентом на вопросы первичной медико-санитарной помощи. Ставит своей целью предоставление площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам и проблемам первичной медико-санитарной помощи для содействия развитию системы оказания медицинской помощи.

Научно-практический рецензируемый журнал «Первичная медико-санитарная помощь» расширяет возможности для публикации и распространения исследований, связанных с первичным звеном здравоохранения, что позволяет демонстрировать новые исследовательские результаты, методологию и практические рекомендации.

Каждый автор публикации становится частью академического сообщества в области первичной медико-санитарной помощи. Это обеспечивает возможность взаимодействия с коллегами, обмена опытом и идеями, а также участие в дискуссиях и процессе принятия решений, направленных на улучшение качества оказания первичной медико-санитарной помощи. Авторы получают шанс внести свой вклад в развитие данной области и повысить ее эффективность и качество.

Публикация в журнале, посвященном первичной медико-санитарной помощи, способствует распространению и обмену знаниями, а также предоставляет авторам уникальную возможность активно участвовать в развитии медицинской помощи.

Отдельное внимание уделяется правовым аспектам, в том числе в сфере охраны здоровья: регулированию отношений между пациентами и медицинскими работниками, стандартам медицинской этики, а также анализу нововведений в законодательстве.

Журнал принимает статьи по следующим группам специальностей:

3.1.21. Педиатрия

3.1.18. Внутренние болезни

3.1.31. Геронтология и гериатрия

(медицинские науки, биологические науки)

3.1.20. Кардиология

3.2.3. Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза

3.2.1. Гигиена

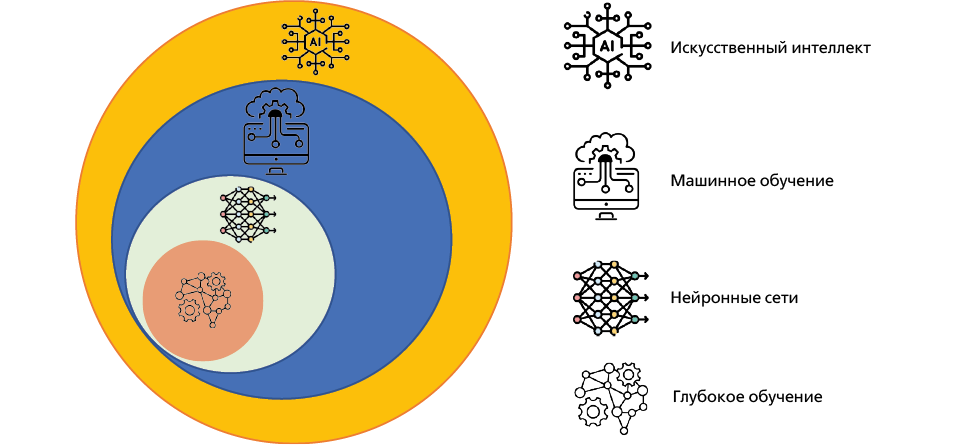

3.3.9. Медицинская информатика

3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология

3.4.1. Промышленная фармация и технология получения лекарств

3.4.3. Организация фармацевтического дела

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

5.1.4. Уголовно-правовые науки

5.1.5. Международно-правовые науки

5.2.1. Экономическая теория

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

5.2.4. Финансы

5.2.6. Менеджмент

Формат – А4

Объем – от 96 полос

Периодичность – 4 номера в год

Тираж – 3 000 экз.

Open Access

Распространение: печатная версия, электронная версия.

Рассылка печатной версии производится в крупнейшие медицинские организации, а также библиотеки страны. Печатная версия издания распространяется на мероприятиях ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России и Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ).

Территории распространения печатной версии – Российская Федерация.

Журнал является одним из официальных органов печати Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ).

Журнал зарегистрирован Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5 февраля 2024 г.

(ПИ № ФС77-86700).

Текущий выпуск

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ

Объявления

2025-12-30

Благодарность рецензентам

Редакция журнала "Первичная медико-санитарная помощь " выражает огромную благодарность экспертам, которые рецензировали статьи на протяжении 2025 года и помогали принимать редакционные решения.

Наши рецензенты:

2025-09-16

Единый государственный перечень научных изданий (ЕГПНИ) – «Белый список»

2025-08-29

Обработка персональных данных

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в ч. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ, которыми вводится новое требование к согласию на обработку персональных данных. Согласие должно быть оформлено отдельно от информационных и (или) иных документов, которые подписывает субъект персональных данных (Федеральный закон от 24 июня 2025 года №156-ФЗ).

| Еще объявления... |